30 апреля 2007

В 70-е годы работа в кино была одной из самых престижных профессий в России, поэтому стать режиссером в двадцать с небольшим было весьма проблематично. Выпускники Московского института кинематографии и высших режиссерских курсов по многу лет ждали самостоятельных съемок. Карену Шахназарову повезло: его отец был академиком и одним из самых влиятельных консультантов Кремля, поэтому кинокарьера элитного «баловня судьбы» сложилась на старте весьма успешно. Уже в первом своем фильме - сатирической комедии «Добряки» (1980), рассказывавшей историю о том, как бездарь и жулик, используя благодушие университетских ученых, получил докторскую степень, Шахназаров показал себя вполне сложившимся профессионалом. В отличие от иных кинематографических «детей начальства», Карен показал: что он человек, отнюдь не лишенный творческих способностей.

Его музыкальная ретрокомедия «Мы из джаза» (1983) имела огромный успех у российских зрителей, сделав исполнителя главной роли Игоря Скляра необыкновенно популярным. В каждом кадре фильма были видны раскованность, импровизационность игры молодых и маститых актеров, самозабвенная увлеченность авторов легендарной атмосферой 20-х годов. Картина получилась зрелищной и жизнерадостно-веселой. Шахназаров с видимым удовольствием цитировал, стилизовал эпизоды популярных музыкальных фильмов прошлых лет, хотя местами на экран проскальзывали вкусовые просчеты и актерские «пережимы».

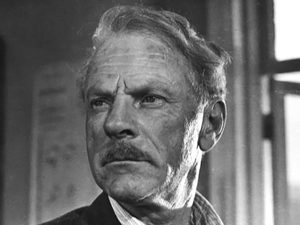

Шахназаров попытался продолжить работу в музыкальном жанре в фильме «Зимний вечер в Гаграх» (1985), где покойный ныне замечательный актер Евгений Евстигнеев сыграл стареющего «короля стэпа», взявшегося на свою голову обучить премудростям своей профессии обаятельного нахала из провинции... В этом фильме были неплохо поставленные музыкальные номера, бенефисные актерские эпизоды, улыбка сменялась печалью, но главное - зрители попадали в атмосферу неплохого развлечения, которого так не хватало в ту пору в России. Бесспорно, Шахназаров не Боб Фосс, а «Мы из джаза» - не «Вест-Сайд стори». Однако на общем фоне рядовой кинопродукции работы Карена были заметны, о них писала пресса, их заинтересованно обсуждали зрители...

В киновосприятии часто срабатывает стереотип ожидания привычного. И если Карену Шахназарову принесли популярность музыкальные фильмы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», то возможен шлейф скороспелых ассоциаций: узнав, что новая картина режиссера «Курьер» — о современной молодежи, помимо воли, настраиваешься на волну мелодий электрогитар и синтезаторов, тем более что в титрах значится фамилия одного из самых известных наших кинокомпозиторов — Эдуарда Артемьева.

Но фильм иной. И здесь, как в самой жизни, комедийного отнюдь не больше, чем драматического, и печального. А музыки ровно столько, сколько в суете повседневности.

Фабула истории, рассказанной в «Курьере», проста, ее можно, передать несколькими словами. Жил-был семнадцатилетний московский паренек Иван. Окончил школу. Поступал не по призванию, а так, на всякий случай, в педагогический институт. Не поступил. А тут еще мать с отцом развелась. Пошел на работу — курьером в один из научных журналов. Встретил симпатичную ровесницу - первокурсницу университета, профессорскую дочь. Влюбился. А ее отец от этой встречи был не в восторге... Как видите, в таком — аннотационном пересказе фильм кажется банальным повторением уже давно пройденного. Однако в отличив от многих лент о молодежи, снятых за последние 10—15 лет, в «Курьере», на мой взгляд, впервые так остро ставится проблема неприятия молодыми социального негатива.

Между тем и в этом жанре, формально далеком от мюзикла, Шахназаров выстраивает своеобразную музыкальную драматургию действия, через которую раскрываются нравственные конфликты и характеры героев.

Тут и брейк-данс, ставший подлинной страстью значительной части молодежи, пытающейся выразить себя в том, что недоступно консервативным взрослым… Здесь и откровенная в своем педалированном примитивизме песенка про козле, по сравнению с которой, пожалуй, даже небезызвестный «Собачий вальс» кажется шедевром музыкальной культуры. Эту мелодию Иван (Ф.Дунаевский) лихо выбивает клавишами благородного фортепьяно в респектабельном доме профессора-филолога, насмешливо и покровительственно обучая «премудростям» этих залихватских куплетов обаятельную профессорскую дочь Катю (А. Немоляева). И та с радостью принимает правила игры, — значит, и ей, такой вежливой и аккуратной, выросшей под заботливым и обеспеченным родительским крылышком, тоже хочется хоть на миг вырваться за рамки запрограммированной на несколько лет вперед судьбы девушки из «хорошей семьи»...

Своеобразным протестом становится для Ивана исполнение «Соловья» Алябьева а капелла на вечеринке в доме профессора Кузнецова. Вопреки ожиданиям хозяев и гостей, герой «Курьера», старательно фальшивя, выводит слова, блестяще имитируя увлеченность детсадовского малыша, охваченного желанием угодить «взрослым дядям». В этом — суть характера Ивана: вместо того, чтобы, подобно героям картин о молодежи 60-х годов, открыто мчаться с шашкой не бастионы мещанства и делячестве, он предпочитает ироническую насмешку, под маской простоватой наивности.

И только иногда звучит в душе - Ивана загадочная мелодия, где слышны отголоски тамтамов. И камера обнаруживает островок африканской пустыни, по которой неспешно шествуют смуглолицые люди с копьями...

Но, пожалуй, центральный эпизод музыкальной драматургии фильма — неожиданный дуэт матери и сына

...«И снится нам не рокот космодрома...» — начинает ломающимся голосом под гитарный аккомпанемент Иван, отбивая жесткий ритм этого известного шлягера. И где-то ближе к серeдине песни ее слова подхватывает мать (И.Чурикова) — распевно и жалобно, отчего «земля в иллюминаторе» теряет пульсирующий ритмический рисунок и становится похожей на грустные мелодии о несбывшейся любви и неудавшейся жизни, о сих пор звучащие в селах и провинциальных городках. Это минутное единение матери и сына, хрупкое и недолговечное, на мой взгляд, и есть тот психологически тонкий по режиссуре и актерской игре камертон, по которому выстроена партитура фильма.

Итак, характер главного героя наиболее полно раскрывается в фильме через конфликтные ситуации — в семье, где отец недавно оставил мать ради некой молодой и красивой Наташи. В редакции журнала, где сотрудники в колоритном . исполнении А.Панкратова-Черного и С.Крючковой больше замяты чаепитием и разговорами, чем реальным делом. В профессорской квартире, где Иван «на полном серьезе» читает Катиному отцу, доктору, филологии, «свои» стихи, начинающиеся с хрестоматийных строчек «Я памятник себе воздвиг...» К сожалению, лирические сцены, лишенные эксцентрики и едкого сарказма удаются молодому - актеру значительно хуже. В то время как А. Немоляева даже в самых «рискованных» ситуациях истории любви Кати и Ивана держится свободно и естественно.

Герой «Курьера» далек от традиционной «положительности», его «нигилизм» во многом интуитивен, лишен четкой жизненной гемограммы. Но зато несомненно типичен, хотя и не похож на стандартные представления одной из героинь картины — стропой матери профессора Кузнецова. Старушка безапелляционно утверждает: «Я каждый день смотрю телевизор и, уверяю вас, что очень хорошо знаю молодежь». Эта реплика неизменно вызывает смех в зрительном зале. И не случайно, что смеются прежде всего молодые зрители. Уж им-то отлично видна годами расширявшаяся пропасть, которая пролегла между истинными делами, интересами и вкусами молодежи, и тем, какими их часто представляли средства массовой коммуникации и взрослые. Так шаг за шагом формировалась полоса отчуждения между поколениями, породившая целый букет так называемых неформальных молодежных объединений: «фанатов», «рокеров», «металлистов». Карен Шахназаров зорко подмечает а герое «Курьера», одну из ведущих черт сегодняшних семнадцатилетних — активное неприятие одного из самых главных пороков человека — расхождения между словом и делом, двойной или даже тройной морали. Не потому ли так долго вглядывается Иван в финале фильма в лицо двадцатилетнего парня в военной форме, вернувшегося не из романтической африканской Сахары, а из военного Афгана...

И сразу вспоминаются кадры из удивительного по жизненной правде

документального фильма Ю. Подниекса «Легко ли быть молодым?», » которых рассказывается о судьбах тех, кто вернулся домой с войны, и тех, кто пытается найти себя в эксцентрическом протесте против формализма и бюрократии. Выдерживает ли такое сравнение фильм Карена Шахназарова? Студить об этом зрителям, прежде всего — молодым, которые, надеюсь, сумеют оценить, доверительную и честную интонацию «Курьера».

... Конец XIX века. Российская империя. Красавице графине Прозоровой каждую ночь снятся навязчивые сны: будто она вовсе никакая не графиня, а посудомойка столовой №9 в Москве 90-х годов XX века.

Этот фантастический прием позволяет режиссерам «Снов» Карену Шахназарову и Александру Бородянскому в жанре сатирической комедии показать нелепости и глупости «постперестроечного» образа жизни в России. И здесь авторы в духе модной ныне разоблачительной публицистики высмеивают провинциализм и глупость русских правителей, главной целью которых стали западные кредиты, идиотизм эпигонского шоу-бизнеса и т.д. Короче, то, что из конца XIX века кажется навязчивым бредом, в конце XX стало, увы, опостылевшей реальностью для большинства русских. В снах графини Прозоровой её благородный супруг постоянно меняет профессии. Он и режиссер конъюнктурного фильма о неудавшемся государственном перевороте 1991 года, и торговец порнографией, и сутенер, и рок-певец, и ведущий конкурса «Мисс Бюст»... Некоторые сцены фильма, в самом деле, вызывают улыбку (к примеру, заседание кабинета министров, на котором в числе прочих вопросов «государственной важности» обсуждается игра в футбол), но в целом на протяжении всего действия меня не покидало ощущение некой вторичности сатиры «Снов». Процесс кинопроизводства - дело, как известно, достаточно длительное, и пока писался сценарий фильма и шли съемки, казавшиеся прежде свежими сатирические уколы потеряли свою новизну: ежедневная пресса превратила их в расхожее клише...

Кроме того, «Сны», как мне кажется, лишены сценарной цельности лучших фильмов Шахназарова («Курьер», «Город Зеро»). Композиционная рыхлость, необязательность присутствия тех или иных сцен превращают «Сны» в подобие телевизионного информационного калейдоскопа. По-настоящему ярких актерских работ я в «Снах» тоже не увидел (да их и трудно было ожидать при такого рода драматургии). Зато музыка А.Кролла, написанная а-ля Эннио Морриконе, мелодична и трогательна. Если бы в России существовала традиция выпуска компакт-дисков саунд-трека фильмов, я бы непременно купил себе эту музыку сновидений...

Александр Федоров

31.01.1996

обсуждение >>