Обладательница яркого и своеобразного дарования, Ядвига Генриховна Сангович принадлежит к плеяде характерных танцовщиц, продолжающих лучшие традиции мастеров московского балета, которые боролись против стилизации, против механического соединения классического и народно-характерного танцев и стремились к созданию подлинно народных танцев на профессиональной сцене. Имя Сангович стало известным московскому зрителю еще до окончания ею Хореографического училища Большого театра Союза ССР.

Когда Яня Сангович училась во втором классе училища, она и ее соученик Юрий Гербер начали танцевать поставленную балетмейстером Н. Гербером «русскую пляску» на мотив известной русской песни «Светит месяц». И везде, где исполнялась эта пляска, «самые маленькие артисты самого большого театра страны» пользовались неизменным успехом. Исполнительский профиль танцовщицы стал определяться уже в стенах училища. В ее репертуар входили «Рапсодия» Листа и «Камаринская» Глинки в постановке К. Голейзовского, цыганский танец в постановке Н. Глан и другие танцы характерного плана. В школе, а затем в Большом театре, куда Сангович была принята после окончания училища, она занималась и работала с крупнейшими педагогами сцены, под руководством которых молодая танцовщица овладела сложной хореографической техникой, нашла свой исполнительский стиль. В эти годы формируются эстетические убеждения Сангович, ее вкус, творческие симпатии. Вскоре Сангович становится одной из ведущих характерных танцовщиц Большого театра, являясь непременной участницей всех балетных и многих оперных спектаклей. Нередко ей приходилось работать над традиционными «дивертисментными» — венгерскими, испанскими и польскими — стилизованными танцами, которые в ее исполнении насыщались новым содержанием, приобретали новые черты.

В изящной стремительной мазурке в «Иване Сусанине» движения танцующей шляхтянки чисты и благородны. Она сдержанна и немного надменна, но в повороте головы, жесте, взгляде бьется живое чувство, приоткрывается мир, которым живет в эти минуты героиня маленькой танцевальной «новеллы», созданной фантазией исполнительницы. В мягком, четком рисунке венгерского танца (балет «Лебединое озеро») в исполнении Сангович вырисовывается независимый, задорный, увлекающийся женский характер. Плавный, с оттенком горделивой небрежности, танец насыщается все возрастающей увлеченностью. Движения приобретают страстность и динамичность. Ритмически острый, чеканный танцевальный рисунок ног дополняется мягким орнаментом рисунка рук, придающего своеобразный колорит движению. Богатство творческой индивидуальности Сангович ощущается в ее исключительном по разнообразию репертуаре: «Фламенго» в балете «Лауренсия», лезгинка в опере «Демон», испанские танцы в балетах «Лебединое озеро» и «Раймонда», татарский и украинский танцы в балете «Конек-Горбунок» — все это в исполнении талантливой танцовщицы отличается свежей, интересной трактовкой.

Ядвига Сангович наделяет каждый музыкально-хореографический образ конкретными и индивидуальными чертами, искусно обыгрывает детали костюма, прически, грим для раскрытия новых черт характера своих героинь, заставляет их жить на сцене разными, не похожими одна на другую жизнями. В репертуар танцовщицы входят разнообразные по жанру и хореографическому решению партии. Для исполнения каждой из них Сангович находит новые штрихи, новые приемы. Ее фея Карабос (балет «Спящая красавица») двигается по земле крадущимися шагами-скачками. Быстрые, угловатые повороты корпуса и головы, короткие, резкие движения рук, стремительный, острый взгляд — все обличает в ней существо злобное и коварное. Образ Огненной ведьмы (балет «Шурале») решается в несколько гротесковом плане. Сохраняя четкость рисунка танца, танцовщица создает атмосферу фантастичности, таинственности, с налетом злобного озорства, которое присуще жестокой и похотливой ведьме. К числу крупных достижений Сангович принадлежит созданный ею образ баски Терезы в балете «Пламя Парижа». В кинофильме «Мастера русского балета» запечатлено исполнение ею некоторых эпизодов этой партии.

Артистка всегда тонко ощущает характер, стиль и национальный колорит каждого танца, своеобразие его пластического и ритмического рисунка. Ее танцевальный язык эмоционален и выразителен, богат и своеобразен. Элементы импровизационности, которые стали неотъемлемой частью хореографического творчества Сангович, придают особенную свежесть и увлекательность исполняемым ею эпизодам и партиям. Сангович несколько раз с успехом гастролировала за рубежом. В Берлине, в городах Швейцарии, Швеции и Норвегии она исполняла танцы из опер и балетов, номера из своего концертного репертуара.

Ядвига САНГОВИЧ - выдающаяся танцовщица академического характерного танца, младшая из великой "характерной тройки", о которой нынешнее поколение знает как о легенде Большого театра: Валентина Галецкая, Надежда Капустина, Ядвига Сангович. Ей старались подражать, но безуспешно.

Быть может, потому, что в основе ее исполнительства была не только школа (что естественно), но небывалый темперамент и редкая музыкальность. Потому все балетмейстеры стремились именно с ней ставить свои характерные номера, а знаменитый петербуржец Петр Гусев считал, что гордая москвичка - одна из немногих, кто может спасти любую хореографию. Позволю рассказать историю, которую знаю не только от Ядвиги Генриховны. В антракте "Лауренсии", после испано-цыганского танца, к Сангович за кулисы рвался красавец моряк, повторяя одну фразу: "Откуда в ней столько огня? Я вырос среди румынских цыган, но таких страстей не видел!" Она танцевала в Большом театре с 1'36 года без малого 30 лет. И после ухода в театр не заходила. На лекциях по истории балета педагоги рассказывают о ее редком исполнительском диапазоне (от характерных партий до деми-классических образов), ее Персидке в "Хованщине", Испанке в "Мирандолине" (с этим балетом связан своеобразный рекорд - балерину вызывали на поклоны 1' раз), Терезе в "Пламени Парижа", фее Карабос из "Спящей красавицы" как о классических образцах, подозревая, что Ядвига Сангович принадлежит давно ушедшей эпохе. Но она до сих пор подтянута, бодра, ее память поразительно светла, как светло и ее отношение к жизни.

- Не расскажете ли о своей работе с Григорием Александровым в кинокомедии "Весна"? - Григорий Васильевич увидел меня на концерте, я танцевала цыганский. Перед Александровым неистовствовал какой-то военный в больших чинах: бил кулаками по подлокотникам и кричал: "Какой допинг она принимает? Нормальный человек так танцевать не может". Потрясенный такой реакцией и бешеным успехом, выпавшим на мою долю, Александров решил включить танцевальный эпизод в "Весну".

Он любил пышный антураж, азартно обставлял массовые сцены. Я танцевала в окружении цыган, лошадей, были даже скрипачи на люстрах. Великолепная цыганка пела у костра замечательный романс, а потом Любовь Орлова отбивала свою чечетку.

- Почему ваш эпизод не вошел в фильм? - Съемки прошли успешно, но через некоторое время позвонил Григорий Васильевич: "Вся съемочная группа влюблена в ваш материал, но смонтированный фильм идет 4,5 часа. Это нереально.

Мне предложили сократить все, что непосредственно не относится к сюжету". Но Александров так гордился этим фрагментом, что не мог его просто выбросить, а передал в киножурнал "Мастера балета", который демонстрировался в кинотеатрах перед сеансами.

- Этот журнал показывали очень долго, и он был невероятно популярен. - В конце 40-х встречает меня коллега: "Ядя! Что вы сделали с почтенными академиками из санатория в Узком?" Оказывается, мой цыганский спровоцировал переполох, медсестры бегали по номерам с валерьянкой, чтобы успокоить возбужденных ученых. А на следующий день, когда привезли новый фильм и, естественно, новый журнал, академики потребовали повторить "Мастера балета".

- Говорят, фанатичные поклонники допытывались у костюмеров и гримеров, какие капли вы закапываете в глаза, чтобы из них сыпались искры?

- Часто молодежь в театре спрашивала, как я делаю то или иное движение, а я понятия не имела, мне-то казалось - ничего особенного. Скульптор Матвей Манизер, не пропускавший ни одного спектакля "Ромео и Джульетта", тоже утверждал, что я танцую не так, как все. Еще одно дорогое признание принадлежит Дарье Зеркаловой: "Прихожу на ваши спектакли, сажусь в первый ряд и учусь". Получается, что я хвалюсь, но это факты.

И все-таки для исполнения характерных танцев нужен кураж. В балетной школе у нас был поразительный педагог Александр Монахов. Все боялись его строгости и требовательности, а у меня никакого страха перед ним не было. На уроке он задавал комбинацию, мы старательно копировали, а затем Монахов наказывал: "Отойдите все по станкам. Сангович, сделайте одна". Я с азартом повторяла и слушала слова педагога: "Вот так вы должны делать все". Но иногда бывало по-иному: делаю все технически правильно, но... нет настроения - и теряется волшебное "чуть-чуть".

В такие минуты Монахов хватал меня за руку, отводил к окну и ледяным голосом произносил: "Что с вами? Почему вы сегодня не в настроении?" И в Большом театре иногда не было этого "чуть-чуть", без которого ничего вдохновенного не получится. Вот и вам я месяц отказывала в интервью - по той же причине, а как только настроение появилось, сразу позвонила.

- Как вы попали в балет? - У меня необыкновенная судьба, я - приемная дочь. Во время Первой мировой войны родители с маленьким ребенком, моим братом, бежали из Польши. Родилась я в 1'16 году в Петрограде.

Отец устроился на военный завод, который вскоре из-за всех исторических коллизий перевели в Подмосковье, в Подлипки. Нам дали маленькую комнату (раньше она предназначалась прислуге) на Сретенке, напротив кинотеатра "Уран", в огромном доме № 26, окна которого выходили на четыре квартала. В трехкомнатной квартире жили три семьи.

Отца почти не помню, он все время был на работе, куда ездил на подножке переполненных вагонов. Простудился, получил воспаление легких и скончался в молодые годы. Мама осталась с двумя малыми детьми, без профессии, в тяжкие, голодные годы. Устроилась на работу в буфет огромного клуба, расположенного в нашем же доме. Мы с братом были предоставлены сами себе.

Я танцевала с трех лет, и мое будущее, подозреваю, стало очевидным уже тогда. Пятилетней собирала сверстниц, стаскивала с окон гардины и исполняла собственные танцы. Тогда же пришел первый успех: меня, как уникальное создание, приглашали в квартиры, где собиралось общество, взрослые играли на рояле, а я импровизировала. Молва обо мне разнеслась по всему громадному дому, где жили интересные люди. В том числе - муж и жена Санговичи. Детей у них не было. Они были людьми образованными, с материальным достатком. Генрих Сангович, крупный инженер, руководил Московской электростанцией, его супруга окончила петербургский Ксенинский институт, знала два языка. Санговичи заинтересовались мной, тоже приглашали, кормили, присматривались к моему характеру, а потом предложили маме взять меня к себе на условиях удочерения. Когда я выросла, то поняла, какой героический поступок совершила родная мама - она понимала, что мы можем погибнуть от голода и что она не в состоянии дать мне образование. Потому и отдала.

- А с мамой вы встречались? - Сначала был разрыв по требованию новых родителей. А потом, когда в эвакуации погиб мой приемный отец, то возник очень близкий контакт. В новой семье мной занялись серьезно: на дом приглашались педагоги - по музыке, иностранным языкам. Ради моей языковой практики установилось правило: один день разговаривали по-русски, второй - по-немецки, третий - на французском языке. Иногда я упрямилась и на все иностранные реплики отвечала по-русски. Меня многому научили.

Когда в школе давали показательные концерты, я читала стихотворения, играла на рояле, танцевала и... как дуреха плакала в комнате для переодевания: "Хочу, как другие, сидеть среди зрителей". Педагоги успокаивали: "Глупенькая, если бы ты знала, как они хотят оказаться на твоем месте, а ты плачешь оттого, что многое умеешь".

Попасть в балетную школу помогла протекция. Первый раз меня забраковала медицинская комиссия из-за искривления позвоночника, правда, предложили заниматься на вечернем отделении. Папин сотрудник был сыном директора балетной школы, куда вся московская элита старалась устроить своих детей. Конечно, коллеги знали о танцевальной девочке, которую удочерил Сангович.

В школе оказалась в 20-е годы, когда сохранялись все традиции благородного воспитания и крепкого образования. Еще застала классную даму в пенсне, которая следила за тем, как мы ходили, как сидели, как ели в столовой. Первые танцевальные уроки прошли в классе великолепного педагога Ольги Некрасовой, бывшей красавицы солистки Большого театра.

Когда я училась в пятом классе, московскую школу реорганизовали, укрепив ленинградцами, блистательными танцовщиками и педагогами: в столицу переехали Виктор Семенов, Александр Монахов, Александр Чекрыгин. Так что до пятого класса мы постигали московскую школу с ее свободными руками и открытыми эмоциями, после добавился ленинградский академизм. Конечно, повезло.

- Первое выступление на сцене Большого помните? - Театр и школа были связаны неразрывно, да и училище принадлежало Большому. Это была единая кровеносная система, которая давала нам возможность быть все время в окружении дирижеров, танцовщиков, вокалистов, режиссеров. Мы наизусть знали все спектакли, за любимцами наблюдали в кулисах и даже узнавали их по аромату: "Шанель" - значит, спускается по лестнице Мария Рейзен, "Коти" - приближается Викторина Кригер. Все великие приходили в школу, во главе экзаменационной комиссии, восседавшей за покрытым скатертью зеленого сукна столом, в нашем первом классе высился Юрий Файер!

Я уже со второго класса была занята в спектаклях театра. Что осталось в памяти? Опера "Снегурочка", а мы - пичужки - прыгаем вокруг Весны, долго танцевала в "Русалочке". Волновалась на "Эсмеральде": Гренгуар попадал в кабачок, где на бочке сидела я, хулиганистая девка, а вокруг

- шальная ребятня. На определенный аккорд я должна была залепить ему пощечину. Как я боялась опоздать и не совпасть с аккордом!

В третьем классе на год старше меня учился Юра Гербер. Его отец, танцовщик, поставил нам русский номер "Светит месяц". Танец был выразительный, с интересными движениями, богатой мимикой, отношением друг к другу. Не было в Москве площадки, куда бы нас не приглашали в самые роскошные концертные программы. Мы выступали на посольских приемах, в Доме дружбы на Воздвиженке

- весь свет присутствовал на политическом рауте. И с балкончика второго этажа, где мы с Юрой переодевались, во все глаза смотрели на гостей. Помню Розенель, жену Луначарского, красавицу в бальном платье, оголенную. Меня поразили ее туфельки на каблучках в бриллиантах, они сверкали, когда она шла. За нами приезжали домой посольские машины. Мы с Юрой отчаянно спорили, кого первого будут отвозить обратно, так хотелось подольше поездить по Москве в роскошной машине.

Потом установили очередь. Обязательно выступали в Большом театре на грандиозных гала после окончания съездов партии. Знаменитый конферансье Гаркави объявлял нас так: "Самые маленькие артисты самого Большого театра". Нам всегда сопутствовал гром аплодисментов. На одном из концертов перед нами танцевали Рейзен с Жуковым в восточных одеяниях, расшитых каменьями. Естественно, в танце некоторые камешки отрывались и скатывались к рампе, ведь в Большом покатая сцена. Мы станцевали и под овации зрителей - в тот момент нам было не до них - ринулись к софитам собирать камешки!

Зажав в кулачках свои сокровища, побежали в кулисы, где начали драться, не в силах поделить камни. Там получили нагоняй от отца Юры, который буквально силой вытолкнул нас на поклон.

Через два года после реформы школы Виктор Семенов ввел два курса техникума. Какое же потрясающее нам давали образование: профессор Дейнека читал историю театра, Оранский - историю музыки. В техникум из нашего класса попали только пять девочек. И все мы участвовали в спектаклях Большого.

- В техникуме, если не ошибаюсь, вы впервые встретились с Голейзовским. Впоследствии для вас он ставил цыганский в "Дон Кихоте", а пресса отмечала: "И, как всегда, Сангович томила и взрывала зал".

- Касьян Ярославич поставил для нас с Николаем Попко Вторую рапсодию Листа и Камаринскую, где моим партнером был Витя Дорохин. То есть еще до театра я уже была "отравлена" Голейзовским.

Он не был красавцем, но когда начинал работать, становился неотразимым. Неизменно - в толстовской блузе, на ремешке - часы. Всегда безумно волновалась на постановочных репетициях. Впрочем, не только с Голейзовским. Мне казалось, что у меня ничего не выйдет, но с первых тактов музыки, с первой задачи хореографа волнение проходило.

Однажды, когда я уже работала в театре, Голейзовского пригласили на встречу со студентами ГИТИСа. Он взял меня и свою жену, замечательную танцовщицу Веру Васильеву. Сначала Касьян Ярославич рассказывал о постановках и встречах, а потом попросил, чтобы я показала несколько цыганских движений из танца в "Дон Кихоте". И неожиданно признался: "Вы знаете, этот номер создала Ядвига Генриховна". Я встала перед ним на колени - что бы я могла сделать без него!

У Голейзовского было необыкновенное чутье. Он видел танцовщика насквозь, понимал, что можно вытащить из его пяток, рук, тела. А когда не видел потенциала, то в работу не брал, как бы его ни уговаривали. Зато если он хоть что-то чувствовал в человеке, что можно использовать, хотя бы крупицу, то раскрывал танцовщика на все сто. Потому трудно следующим поколениям повторять его номера. Голейзовский работал не с абстрактными идеями, а с индивидуальностями.

Мы были избалованы и великими дирижерами. Работа с Файером, Мелик- Пашаевым, Рождественским - бесценный опыт. В "Раймонде" я танцевала Рапсодию - соло с букетом роз. Идет оркестровая репетиция, неповторимый Файер, для которого слово артиста было законом, сдерживает темп сложнейшего финала. Я останавливаюсь, прошу побыстрее. Юрий Федорович недоволен, ворчит: "Все просят в этом месте помедленнее, а тебе надо побыстрее!" Любила танцевать с Геннадием Рождественским.

На гастролях в Японии театр "Кабуки" не смог вместить всех желающих. Концерт решили провести на ипподроме - построили высокую эстраду с тремя кулисами и сделали барьер для оркестра.

И даже сбоку, со стороны кулис, сидели люди. Танцую цыганский на огромной эстраде, зал не отпускает. Повторяю весь танец. Передохнуть не удается, кулисы тоже открыты зрителям, и приходится кланяться. Публика скандирует "бис". Тогда выхожу, иду шажком, пытаясь передохнуть, смотрю на Гену и говорю четко, так, чтобы он по артикуляции понял: "С середины, с адажио".

Он поднимает палочку, и я слышу начало. А танцевать уже не могу, тогда разбежавшись, упала на колени, так и сидела, танцуя руками, встряхивая кудрями. Шашкин, наш завтруппой, потом сказал, что такой выразительной я еще не была. Вообще, гастроли всегда проходили блестяще, все цветы были у наших ног.

- В мемуарах встречала утверждение: Ядвига Сангович - любимая балерина Сталина. - Говорят, ему нравились мои танцы, но опыта личных встреч с членами правительства у меня нет. Правда, интерес к балету с их стороны был. Правительственная ложа редко пустовала, и для нас это было совершенно привычно.

Мой старший коллега танцовщик Александр Руденко, когда мы оба уже вышли на пенсию, начал мне звонить (в театре из-за разницы в возрасте мы близки не были) по телефону и вспоминать: "Помните, как от одного вашего движения руки зал замирал?" А я не помню: когда танцевала, то не видела никого, ни в правительственной, ни в директорской ложах. В начале 60-х и Лепешинская, и все мои одногодки были уже на пенсии. Кого-то очень волновало, что я еще танцую. На очередной "Дон Кихот" пришла Фурцева, она часто посещала спектакли, и сказала о моем цыганском: "Вот это настоящее искусство". И я осталась еще на год.

- С кем из хореографов вам довелось работать? - На меня специально ставили и Варковицкий, и Якобсон, и Голейзовский. В "Спартаке" Моисеева танцевала Пиратку. Очень хороший был спектакль. У Якобсона в "Шурале" - Огненную ведьму.

Якобсон начал репетировать "Страну чудес", но классические балерины запротестовали: "У нас, классичек, нет новых работ, а тут для характерной танцовщицы делают балет". А я была на положении ведущей танцовщицы, на балеринской ставке. Вообще, на окладе высшей категории характерных танцовщиц было только трое: Галецкая и Капустина, которые были старше, и я.

Слава об интересном спектакле разнеслась, но, к сожалению, нашлись те, кто помешал. Репетиции "Страны чудес" прекратились, а задумка была любопытная. Я была Злой силой, Марьяша Боголюбская

- Светлой. Партнерами были Сергей Корень и еще трое крупных мужчин, которые могли справиться с головокружительными поддержками. Финал был такой: на сцене - гора из мужских тел: те, кто внизу, сидели на коленях, потом - на полусогнутых ногах, затем - в рост, и гору венчал пик - крупный высоченный танцовщик. Я, Злая сила, взлетала по этим телам, плечам, рукам и садилась на его огромную ладонь. Мой сольный танец заканчивался стремительными кульбитами и зловещей позой. Смотрю, Валерия Барсова, которая пришла на репетицию и сидела у зеркала, испугавшись, отпрянула.

- Одним из ваших партнеров был Владимир Рябцев, который танцевал очень долго. - С ним связано трагическое воспоминание. Он был дивным мимом, выразительным актером и на игровых ролях очень долго держался. Дирекция просила его выйти на пенсию, но он на вопрос "Вы что, хотите умереть на сцене?" отвечал положительно. Его оставили в покое. В "Иване Сусанине" мы танцевали краковяк. Рябцев в парчовом кафтане, отделанном мехом, с седыми волосами, в высоких сапогах, был очень колоритен. Он был уже, конечно, стар, и мне подчас приходилось его просто поворачивать за ватные плечи. Станцевали краковяк, начался чудный вальс, а мы согласно сюжету должны подняться за стол короля Сигизмунда, который трапезничает со своей свитой.

Рябцев попросил меня зайти за кулисы передохнуть. Так мы и сделали, он немножко отдышался и решил, что пора занять свое место по мизансцене. Поднимаемся к столу, разыгрываем что-то, приветствуем короля и его окружение, кланяемся, садимся. Я кокетничаю, разговариваю и чувствую прикосновение усов Рябцева к своему оголенному плечу, как будто поцелуй... Поворачиваюсь и тем невольно лишаю его точки опоры и вижу его, уже скатывающегося со ступенек. Кончается вальс, мне надо идти на мазурку, я в ужасе. Пошла музыка, Боря Борисов предлагает мне руку, и я буквально через тело Владимира Рябцева переступаю и иду танцевать. Рябцева сразу же окружили миманс и хор и унесли в кулису, зрители ничего не заметили. Он скончался на сцене, как того хотел...

- Одним из самых знаменитых ваших партнеров был Сергей Корень, с ним и Ольгой Лепешинской вы снимались в первом оригинальном телебалете "Граф Нулин".

- Снимались по ночам, на ВДНХ, в особнячке, похожем на старинное поместье. Варковицкий объяснял нам, что мы готовим не спектакль, который зафиксирует пленка, а балет как художественный фильм без слов. "Графа Нулина" часто показывали по телевидению. Как и "Пламя Парижа".

С Коренем танцевала много. На вечере Кореня в Зале Чайковского я была его партнершей в трех номерах, которые он раньше танцевал с Ниной Анисимовой в Ленинграде. Корень был уже знаменит, я - нет, обо мне заговорили, а Сереженька приревновал. И как-то что-то он мне сказал, я ответила, слово за слово привело к полному разрыву отношений. А танцевать-то в театре надо вместе!

Вышли мы после ссоры на танец. Он мне с раздражением говорит: "Девчонка!", а я ему: "Я для вас такая же девчонка, как вы для меня мальчишка". И пошло-поехало - пикировались прямо во время танца. Под аплодисменты влетели в кулисы, где, как всегда, стоят работники театра и оценивают: "Так вы никогда еще не танцевали". Мы посмотрели друг на друга, фыркнули, рассмеялись и разошлись.

Очень долго Кореня не выпускали за границу. Вдруг меня вызывают в Отдел культуры: "Мы посылаем Кореня в Норвегию. Он сказал, что хотел бы танцевать с вами". Художник восторжествовал над личными амбициями, хотя случилось это в момент полного разрыва. После Норвегии мы ужинали у друзей. Я подняла бокал с шампанским, посмотрела на Сережу, который сидел напротив, и сказала: "За наш медовый месяц". Это было искренне - такой предупредительности, заботы, внимания, которым он окружил меня в этой поездке, мне встречать не приходилось. Он выпил с удовольствием.

Вот такой добрый перелом в отношениях произошел. - Говорят, у вас был независимый характер. Это помогало или мешало? - У меня был счастливый характер. Умела проходить мимо гадостей, не слышать завистливых слов. И тем, кто плел интриги, надоедало: эффекта-то не было, их усилия предпринимались впустую. Конечно, зависть была. Всегда. Вот один случай. Идет "Спящая красавица", танцую фею Карабос, которую не пригласили на праздник. Она, оскорбленная, приходит отомстить. Есть там такая сцена: после танцев принцесса останавливается у первой кулисы, я подхожу к ней и передаю букет цветов, в котором, как вы знаете, веретено, с ним она начинает свое соло. В кулисе на откидном столике всегда лежал этот букет. Подхожу, букета нет. Вы представляете? У меня началась такая паника: что делать, никто ничего не знает, а музыка играет, приближается мой выход.

И я решила обыграть несуществующий предмет, но поймет ли меня балерина? Подхожу к ней, делаю вид, что вынимаю что-то из-под черного плаща и передаю ей. Она берет воображаемый букет и идет танцевать. Даже сейчас страшно вспоминать этот кошмар. Ясно, что кто-то сделал это нарочно: то ли от злобы, то ли от зависти...

- Вы танцевали в Большом почти три десятилетия. Потом были связаны с театром? - Как ушла из Большого театра в 1'64 году, так больше и не переступала его порога. - Чем занимались после ухода? - Воспитывала сына, сейчас у меня три внучки и правнуки. Одно время руководила танцевальным коллективом в Москонцерте, была педагогом на эстраде, но педагогика меня не увлекла. А еще пробовала себя как драматическая актриса. При ВТО организовалась группа "Театр литературных чтений", куда вошли многие драматические актеры. Пригласили и меня. Тогда-то и пригодились уроки, полученные в детстве: мама учила со мной многие стихотворения, занималась мелодекламацией.

Кстати, в опере "Русалка" у меня была роль с текстом. В театре мы показывали "Блокаду Ленинграда" по Чаковскому, я произносила 23-минутный монолог. Иосиф Раевский говорил, что у меня редкое качество видения того, о чем я говорю. Не знаю, так ли это, но он приглашал меня во МХАТ: "Мы с вами такую чеховскую Машу сделаем!"

- Вы не только видели легендарных балерин - Галину Уланову и Марину Семенову на сцене, но и танцевали с ними в одних спектаклях....

- У меня было два кумира: в балете - Семенова, в опере - Обухова. Эмоциональное воздействие Семеновой было фантастическим, ничего подобного я никогда не испытывала. "Баядерка". Мы, школьницы, участвуем в спектакле. После выхода Семеновой был номер "Ману", который танцевали Кудрявцева, Абрамова или Подгорецкая и две маленькие девочки - Мержанова и я. Солистка то протягивала нам кувшин, то отнимала, а мы реагировали. Такая была мимически-игровая сцена. Я же была так потрясена вариацией Семеновой, что делала все невпопад.

Долинская, наш репетитор, схватила меня за шиворот и закричала: "Что случилось?" Я пролепетала: "Там - Семенова".

Она была такая разная во всех ролях, такая неповторимая. Потрясающие находки в каждом спектакле и море импровизации. Восхищало все: музыкальность, выразительность, каждая нота - в теле, в теме, в задаче, в трагедии. А Уланова всюду была Улановой. В каждой роли, в каждой ситуации, из спектакля в спектакль - Уланова. Все продумано, все четко, все выразительно.

Каждый раз одно и то же, но везде - она, Галина Сергеевна. Никакой импровизации - полная противоположность Семеновой.

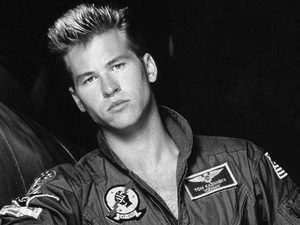

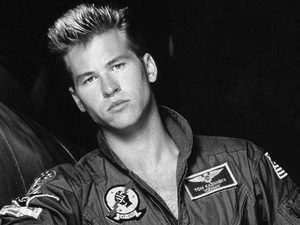

- Почему вы так настойчиво отказываетесь фотографироваться? - Через несколько дней мне исполнится 90. Зачем помещать на газетной полосе мой портрет? По-моему, Грета Гарбо, когда морщины уже выдавали возраст, прятала лицо и ходила под черной вуалью. Она хотела, чтобы в памяти сохранился ее молодой, очаровательный образ. Мне это понятно.

А если хотите, я дам вам фотографии тех лет, когда танцевала. Вот эта, например, сделана в знаменитой студии Паолло в проезде Художественного театра. Это было, правда, очень давно.

Когда на Лубянке еще не поставили ныне снесенного Дзержинского, а бил фонтан, вокруг которого любили кружить лихачи извозчики. А на Арбате пели соловьи.

Елена ФЕДОРЕНКО

Культура, 15/11/2006

обсуждение >>