В Самаре прошел V Открытый Кубок Самарской области по художественной гимнастике.

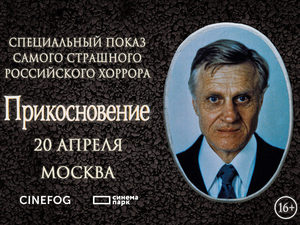

Кстати, начиная с этого года, соревнования будут именоваться «Мемориал Виктора Ивановича Сергеева». В Самаре многие знают этого человека как артиста балета, заслуженного артиста России. После ухода со сцены он 15 лет работал хореографом и старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике. Ставил программы чемпионкам мира. Сейчас Сергеева уже нет в живых, но его ученицы до сих пор помнят этого необыкновенного человека.

- Виктор Иванович всегда был экстравагантен. У него была красивая рубашка, необыкновенный галстук, - поделилась с «КП» его бывшая ученица Ирина Кожарина, обладательница Кубка мира 1983 и 1985 годов. - Он умел зажигать нас. В художественной гимнастике хореографы - обычно женщины, и Сергеев пользовался тем, что он мужчина. Говорил: «Девочки, раз вокруг нет мужчин, выступайте, тренируйтесь для меня. Видите, какой я красивый, обаятельный!» И мы старались.

- Он часто совершал нестандартные поступки, - продолжает Ирина Кожарина. - В начале 80-х мы летели на соревнования во Флоренцию. Но рейс в Италии задержали. Пришлось коротать время в аэропорту. И тогда Виктор Сергеевич прямо в зале ожидания устроил урок хореографии. У итальянцев от удивления округлились глаза! Они обступили нас и устроили в конце тренировки настоящую овацию. А на следующий день в газетах появилась огромная статья. «Русские спортсменки настолько фанатично относятся к работе, что тренируются даже в аэропорту», - писала итальянская пресса.

- Виктор Иванович был требовательным человеком. Он мог прийти к нам на ужин и сказать: «Девчонки, вы сегодня можете еще потренироваться». И собирал в 11 часов вечера нас в спортивном зале. При этом хитрил. Говорил, что не будет нас контролировать. Приходил в зал и закрывался газетой. Делал вид, что читает. А потом мы обнаружили, что в газете он проделал множество дырочек! И, конечно, видел все, что мы творили в зале.

13 сентября 2005

Осенью 1953 года на сцену Куйбышевского театра оперы и балета в спектакле «Спящая красавица» в дивертисменте последнего акта выпорхнула — не выбежала, а именно выпорхнула — Голубая птица. Длинными, легкими, упругими прыжками она кружила по сцене. Какой-то чистотой, целомудренностью повеяло от танца этой «птицы». Только глаза артиста были несколько остановившимися и, как будто от страха, круглыми, как у настоящей птицы.

В антракте мы взглянули в программу, прочли имя и фамилию нового артиста — Виктор Сергеев, а, кстати, узнали и причину испуганных глаз — ведь это было первое профессиональное выступление молодого танцовщика. Как же тут не волноваться и не трусить! Партия Голубой птицы — эпизодическая, но считается трудной и сложной.

Помимо высокого, полетного прыжка она требует точного и свободного владения такими па, как заноски, перекидные жетэ и т. д., не говоря уже о поэтической пластичности всего образа. Была ли Голубая птица случайной удачей молодости или началом, стартом интересного, плодотворного творческого пути Сергеева? Последующие шаги артиста в нашем театре доказали бесспорность второго предположения.

Вслед за Голубой птицей В. Сергеев успешно выступил в партии Али в балете Адана «Корсар» и в партии Вацлава — жениха Марии в балете Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Партия Али была очень близка прежде всего молодости артиста. Пятнадцатилетний мальчишка Али, спасенный Корсаром Конрадом, попадает в водоворот удивительных историй, из которых помогает выбраться и своему спасителю. Партия Вацлава требовала иного, нового умения, искусства поддержки балерины во всех ее стремительных па, искусства балетного кавалера.

Вацлав Сергеева — это пылкий, смелый и бесконечно любящий свою Марию юноша. Очень хорошо исполнялись артистом вальс и дуэт с Марией. Не менее интересно проводил он и финал первого акта, геройски защищая свою Марию и падая мертвым от руки Гирея.

Наконец Виктор Сергеев добрался, дожил до целой сюиты ролей, составляющих святая святых каждого первого балетного танцовщика, — до принцев. Пять принцев показал нам Сергеев за годы работы в театре. Здесь и воинственный Жан де Бриен («Раймонда»), и роковой изменник Альберт («Жизель»), и три принца из балетов Чайковского — Дезирэ («Спящая красавица»), Щелкунчик и самый влюбленный, самый сказочный и поэтичный Зигфрид из «Лебединого озера». Не все принцы исполнялись с одинаково превосходным качеством.

Если партии Щелкунчика, Зигфрида и особенно Альберта в «Жизели» можно смело отнести к удачам молодого артиста, то в Бриене недоставало мужественности воина, а в Дезирэ — легкости в трудном дуэте последнего акта с Авророй. Но чудесным качеством, объединявшим всю пятерку принцев, было какое-то врожденное, благородное изящество, элегантность и «порода» — да, да, я не оговорился, — какая-то аристократическая повадка во всем, что делал артист на сцене. А откуда бы взяться этой «голубой крови»?

Его детство отнюдь не было беззаботным, легким, благополучным детством принца. Наоборот, это было тяжелое детство с горестями и лишениями военного времени, существование на скромный паек матери-санитарки в осажденном, блокированном Ленинграде. Но среди тяжелейших и опаснейших условий в мальчике жили эстетическое чутье, жажда прекрасного и тяготение к нему, сохранившие в нем в эти страшные годы ту радость и оптимизм, которые и сейчас являются постоянными спутниками его музы.

Едва оправившись от ужасов блокады, при первой возможности 13-летний Витя Сергеев поступает в хореографическую студию при Дворце культуры имени А. М. Горького, своего рода филиал Государственного хореографического училища. Его учителями были заслуженный артист Таджикской ССР Б. В. Соловьев, М. Г. Тер-Степанов и заслуженный деятель искусств РСФСР Н. П. Ивановский. В студии ставились концертные номера и даже балетные спектакли. В трех из них ему довелось участвовать.

Однажды в огромном зеркальном классе появился высокий, энергичный, лысый человек, который высидел несколько дней на всех уроках и репетициях и неожиданно пригласил Сергеева на работу в Куйбышевский театр оперы и балета. Предложение было заманчивым, но и пугало — нужно было расстаться с домом, с матерью, с Ленинградом. Но человек этот был настойчив и обаятелен, и мать отпустила сына в Куйбышев. Этим человеком был Лазарь Аронович Вельский, энергия и энтузиазм которого сыграли значительную роль в театральной жизни Куйбышева.

Начиная с первого из них, мы обнаружили еще одно очень ценное качество у В. Сергеева. Он не только прекрасный кавалер, элегантный, чуткий, внимательный. И в поддержках, и во вращениях, и в подъемах балерины помимо музыкальной и хореографической точности он обладает удивительной самоотверженностью.

Нам кажется что в эти минуты: он не думает о себе и готов пожертвовать чем угодно, лишь бы не помешать, не испортить малейшей неточностью что-либо в танце балетной подруги сегодняшнего спектакля. Есть еще обстоятельство, говорящее нам об исконной театральной природе Сергеева. Когда мы видим его вне сцены, в жизни, в строгом ли пиджачном костюме, в легкой ли свободной летней курточке, артист кажется нам таким хрупким, худеньким, с «мальчиковым» лицом на тонкой шее, таким несильным, некрепким, что часто поражаешься его физическому перевоплощению на сцене. Сергеев делается в спектаклях как бы выше ростом, мужественнее, его походка становится более упругой и энергичной.

Разве, разговаривая с ним днем, можно поверить, что вечером мы будем удивленными свидетелями того, как легко, будто в зоне невесомости, поднимает он в воздух балерину, как плавно и бережно, не торопясь, он опускает ее на пол. В 1959 году театр впервые в стране ставит балет Густава Крейтнера «Легенда о любви» по одноименному произведению Назыма. Хикмета. В этом спектакле мы увидели впервые совсем другого Сергеева — седовласого старца, мудреца и колдуна Незнакомца.

Он обещал царице Мехменэ вылечить, вернуть к жизни смертельно больную ее сестру Ширин, но Мехменэ должна пожертвовать ради этого своей красотой. Мехменэ соглашается. Незнакомец мгновенно исцеляет Ширин, бросая в огонь красную розу, как бы сжигая в огне ее злые недуги, а сам превращается в прекрасного юного шамана и в неистовой радости и торжестве танцует блестящую, ликующую вариацию. Он ликует, потому что светлые силы сестринской любви, одержали победу над темными, эгоистичными чувствами. Особое место в творческом пути, в творческом восхождении Сергеева занимает бог Мадана в балете «Читра».

Особое и по своеобразию музыкального и хореографического материала, и по тому большому резонансу, который имела эта его работа. Своеобразность материала обусловливалась тем, что автором либретто и музыки являлся не профессиональный сценарист и композитор с какими-то уже привычными приемами сюжетного и музыкального письма, а. великий поэт и философ Индии Рабиндранат Тагор, о большом музыкальном таланте которого мы впервые узнали. Главное препятствие было в том, что танцевальными приемами только европейской современной хореографии невозможно было, не разрушая стиля музыки, передать поэтическую легенду древней Индии.

Пожалуй, самая трудная в этом смысле задача в «Читре» выпала на долю В. Сергеева. Бронзовый бог Мадана, оживающий, чтобы вмешаться в земные дела людей, внести божественную ясность и великую справедливость, возвеличить правду и помочь чистой человеческой любви, — этот образ был, несмотря на сравнительно небольшую по размерам роль, сделан настолько выразительно и ярко, что выдвинулся на первое место в спектакле. Совершенно неподвижно, словно действительно выкованный из бронзы, сидел на своем постаменте бог Мадана.

Первые движения его производили легкий шумок в зрительном зале — так неожиданны были эти первые признаки жизни. С точной пластикой, в стиле древних восточных фресок двигался по сцене и вершил свои «божественные» дела на земле Мадана. Сложнейшая вариация Маданы, построенная в первой своей части на чисто скульптурных позах, а во второй танцевальной, — на больших прыжках, требовала мгновенной фиксации поз и вращений и заканчивалась медленным приседанием (плие). А затем бог снова каменел и прощался со зрителем холодной бронзой, сидя по-восточному, с воздетыми к небу руками. Мадана был высоко оценен во время гастрольных спектаклей в Москве, а талантливому создателю бронзового бога Виктору Сергееву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Это было первое большое признание дарования и искусства молодого артиста.

Вслед за этим В. Сергеев совершил неожиданный поворот и открыл маленькую Америку своих возможностей в балете С. Прокофьева «Каменный цветок». Мы сидели на премьере. В разгар веселой свадьбы первого акта в избе открылась входная дверь и резким движением выставилась, а вернее — выбросилась нога, одетая в ладный мужской сапог. За ней появился и сам обладатель этой ноги.

Он невысок ростом, не шибко широк в плечах, худоват и скуласт лицом, клочком бороденка, глубоко сидящие глазки. Он производит неприятное впечатление, но сразу приковывает к себе внимание. Вы вспоминаете сказ П. Бажова и понимаете, что перед вами барский приказчик Северьян, самодур-озорник, выпивоха и бабник.

Но кто же исполняет эту роль? Что-то мало знаком нам этот артист. Сосед шепчет нам, что это Виктор Сергеев.

Мы не верим ему и даже программе. Куда девались изысканный аристократизм принцев, элегантность их походки, закругленное изящество жеста, где условная поза ожившей бронзы бога Маданы? Вот он идет по сцене, как бы обозревая свадебных гостей, — он идет с энергичным выбрасыванием ног вперед, с круговыми поворотами назад и дерзким притопыванием — знай наших!

Сколько надутой важности, сознания собственного превосходства перед этим простым, «серым народом»! Он пытается хватать «девок», угрожает своими наскоками, но все это в точном танцевальном рисунке, с почти неподвижным лицом. Какая достоверная и яркая хореографическая заявка образа, несмотря на как будто несложную комбинацию обычных балетных па. Во втором акте Северьян застает Катерину одну. Страсти Северьяна накаляются все больше.

В танцевальном дуэте он пытается взять Катерину силой: два-три раза он поднимает ее вверх. Но как эти грубые рывки не похожи на поддержку кавалера в балетной классике. После того как Катерина берет в руки топор, Северьян цепенеет от страха и уползает прочь, едва успев поднять с пола картуз и сюртучишко, потерянные в пылу воинственно-любовной агрессии. В третьем акте распоясавшийся Северьян в поисках Катерины приходит на ярмарку и пускается в пляс с цыганами.

Танец Северьяна — Сергеева — верх стремительности, безумства, но система его колючих, угловатых движений все та же, только неистовый темп может обмануть кое-кого из нас, зрителей. Фантастическая Хозяйка Медной горы, которую, разгоряченный пляской и винными парами, он принимает за Катерину, уводит его на Змеиную горку и там казнит, приказав земле расступиться и поглотить безобразника. И вот уже лишь руки его цепляются за край могилы.

Все. Северьяна больше нет. Его нет на сцене, но в нашей памяти и после спектакля он остается гнусным, мерзким, наиболее ярким и жизненным. Несмотря на наличие в исполнении Виктора Сергеева обычных, знакомых нам балетных па, мы уходим после «Каменного цветка» с впечатлением, что артист совсем не танцевал, он просто жил в спектакле жизнью Северьяна. Так художественная правда победила и заставила работать на себя все эти пируэты и батманы.

Едва ли не самой сложной, наитруднейшей задачей явился для Сергеева Яго в балете А. Хачатуряна «Отелло». Трудности были связаны с общей сложностью воплощения в хореографии очень популярной и знаменитой трагедии Шекспира. Не всякий самый яркий, даже гениальный шедевр классики ложится легко в прокрустово ложе балетного либретто, и «Отелло», черная жемчужина Шекспира, представляет собой один из самых сопротивляющихся сюжетов и для либреттиста и для балетмейстера. Если потрясающие события шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» великолепно может выразить хореография, то сюжет «Отелло» держится на словесном диалоге Яго с Мавром, на этой совершенно кружевной паутине лжи, выдуманных фактов, на всем том, что выразить, сделать понятным зрителю средствами мимики, пластики, танца невероятно трудно, почти невозможно. А так как эту словесную, речевую агрессию ведет в основном Яго, то задача артиста, исполняющего эту роль, — самая сложная в спектакле.

Ну как рассказать Отелло средствами хореографии о любовном бреде Кассио во сне, как внушить Отелло, что все, что Кассио рассказывает о страстной любви к нему Бианки, относится к Дездемоне? Яго приходится загадывать Отелло и зрителю далеко не всегда понятные мимические ребусы. Пластически выразить этого немого Шекспира должен был В. Сергеев.

В истории исполнения Яго существуют две традиции: Яго, внешний образ которого сразу говорит нам о злобном, коварном человеке, и Яго с лицом доброго, честного, любящего Отелло солдата, с открытой душой, лишь по ходу спектакля постепенно раскрывающий свою черную душу. Сергеев выбрал первый вариант. Вот он появляется — худощавый, одетый в черное с серым, юношески стройный и элегантный, с острым профилем бледного лица.

Желчный, ненавидящий и презирающий всех, идущий на все ради своих личных целей. Он умен, хитер и безжалостен. Преодолел ли Сергеев полностью те барьеры, которые стояли перед ним на пути к полному, глубокому воплощению Яго? Утверждать это было бы неверно, но во многом °н с удачей использовал выразительные средства балетного артиста, чтобы приблизить нас, зрителей, к тем мыслям и чувствам, которые должно возбуждать в нас это «исчадие ада». Однако то, что было всегда положительным качеством Сергеева, — его изящество, законченная элегантная форма — здесь мешало. Того перевоплощения, какого удалось добиться в Северьяне, мы не увидели, не увидели «солдатского Мефистофеля». Яго оказался для балета «Отелло», как ни парадоксально, слишком балетен, легок и танцевален. Но в чисто хореографическом отношении было много примечательного и артистично сделанного.

Очень выразительна система движений Яго, образная цепь боковых прыжков и кружений вокруг Отелло и Кассио, как бы обволакивающих их паутиной лжи. Очень точно и искусно исполнялся маленький танцевальный дуэт с Отелло, когда Яго, повторяя все па Отелло, танцует как бы его тень. В финале третьего акта традиционная мизансцена с поверженным, потерявшим сознание Отелло, и Яго, торжествующе стоящим одной ногой на его груди, усилена подползанием к Отелло предателя, еще не верящего своему счастью, сомневающегося в своей победе. Вся танцевальная сторона образа, как всегда, отточена и высоко профессиональна.

Венцом ее является сольный победный танец Яго с платком, тем платком, который в балете «Отелло» играет первенствующую роль в «поджаривании» Мавра на огне ревности. Построенный на высоких прыжках, танец стремителен, остер и впечатляющ. С увлекательной легкостью и покоряющей свободой Сергеев танцевал Базиля в «Дон-Кихоте» Минкуса.

Казалось, что после труднейших и необычных задач Маданы, Северьяна и Яго, почувствовав себя снова в чисто танцевальной стихии, он отдыхает душой и телом, и все в этой партии дается ему шутя. Идя на премьеру, мы слегка опасались, что принц опять помешает и заслонит сельского парикмахера Базиля. Но сразу же увидели, что наши опасения были необоснованы: принца как не бывало. Статный, пластичный, веселый, простой, жизнерадостный парень с лукавой усмешкой добивался любви дочери трактирщика, мечтавшего о более знатной партии для своей Китри. Сергеев делал это с заразительным напором и озорством молодого крестьянина-испанца. Комедийная сторона роли была проведена с обаятельным юмором, его мнимая смерть с поцелуями «мертвеца» сыграна удивительно легко и беззаботно.

Сергеев, что называется, купался в роли и еще более в ее чисто танцевальной стороне. С южным темпераментом и каким-то необычайно цельным жизнеутверждающим мироощущением были проведены все дуэтные номера с Китри и особенно обе сольные вариации в знаменитом па-де-де последнего акта, с большими пируэтами и гирляндой летящих по кругу поворотных жетэ. Настоящий очерк о В. Сергееве не претендует на исчерпывающий творческий портрет молодого артиста. Хотелось только вспомнить и рассказать о первом десятилетии его театрального пути, о наиболее значительных его работах этого периода.

Голубая птица продолжает свой полет. Нет в критике ничего труднее, чем говорить об индивидуальном своеобразии художника. Еще труднее определить своеобразие театра — художника коллективного.

Но самое трудное — выявить своеобразие театра периферийного, ибо обычно нет в этих театрах ни стабильности режиссуры, ни постоянства актерских трупп, ни устойчивых симпатий к драматургам, ни долгой сценической жизни пьес. И все-таки если пристально вглядеться и вдуматься, если по известному совету А. Блока «стереть случайные черты», то сквозь все это калейдоскопическое мелькание, сквозь все перемены, и нужные и ненужные, лицо театра увидеть можно.

обсуждение >>