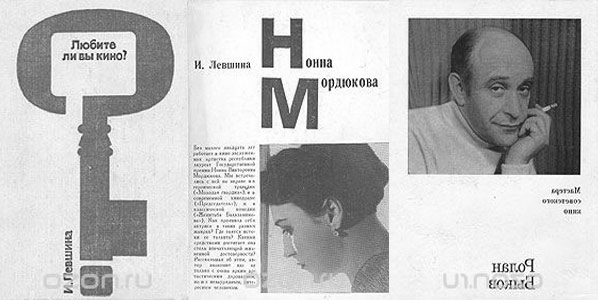

Инна Сергеевна Левшина (25.03.1932 – 11.11.2009) в 1954 году окончила Московский государственный университет. С 1957 года стала активно публиковаться в российской прессе («Советский кран», «Семья и школа», «Смена», «Культура», «Литературная газета», «Известия» и др.). В 1960-х получила известность как талантливый кинокритик. Опубликовала книги о популярных актерах Н.Мордюковой

[Левшина, 1967] и Р.Быкове

[Левшина, 1973]. В 1970-х Инна Сергеевна всерьез увлеклась проблемами социологии кино, искусства и медиа, ее статьи на эту тему появлялись в солидных академических изданиях. Практически одновременно И.С.Левшина стала изучать различные аспекты кинообразования, в частности, особенности художественного восприятия произведений киноискусства в школьной аудитории. В 1975 году в Академии педагогических наук прошла успешная защита ее кандидатской диссертации на тему «Воспитание школьников средствами художественного кино»

[Левшина, 1975]. В течение последующих двенадцати лет И.С.Левшина опубликовала три книги на ту же тему

[Левшина, 1978; 1987; 1989].

В книге «Любите ли вы кино?» И.С.Левшина на основе контент-анализа фильмов текущего репертуара и социологических исследований кинопредпочтений молодежной аудитории пришла к любопытным выводам:

«Оказалось - чтобы с успехом пройти в молодежной аудитории, фильм должен отличаться рядом совершенно определенных и легко вычленяемых признаков. Он должен иметь: традиционную фабулу (с завязкой, кульминацией, развязкой), занимательную действенную интригу, «закрытый (законченный по фабуле и однозначный по «морали сей басни») финал. Необходимо также, чтобы главный герой был небудничного типа, не занятый проблемами каждодневности; чтобы актеры, исполнители основных ролей были популярны и любимы. В движении фабулы и сюжета нельзя обходиться без любовной ситуации. (...) Жанровая интонация желательна «чистая», яркая - абсолютно комедийная или драматическая, форма же кинематографической выразительности - каноническая, привычная» [Левшина, 1978, с. 57].

На основании обширного социологического исследования (было обработано около 50000 анкет читателей журнала «Советский экран», около 400 сочинений по опроснику, опубликованному в журнале «Смена», 300 анкет, заполненных школьниками, посещающими киноклуб и т.д.) И.С.Левшина делает вывод, что значительная часть молодежной аудитории находится на первичных ступенях художественного восприятия:

«В массе своей юношество разбирается в событийной фабуле произведения (осваивает канал так называемой «ассимиляции среды»), сопереживает персонажу (канал «перенесения на героя»). Завершение же акта художественного восприятия («отождествление с автором»), что дает целостное восприятие и максимально полное понимание идейно-нравственной авторской позиции - в большей части юношеской аудиторией пока что не освоено» [Левшина, 1975, с. 16].

Исходя из этого, И.С.Левшина была убеждена, что педагог, который хочет заниматься кинообразованием со школьниками, должен обязательно учитывать как особенности художественного восприятия, свойственные этому возрасту, так и реальную типологию зрительских предпочтений:

«Недостаточна позиция воспитателя-учителя, волей-неволей прикованного пока что своими профессиональными задачами и интересами к одному из многочисленных планов воспитательного влияния экрана на личность школьника. Здесь понадобится и позиция искусствоведа, и позиция психолога и социолога. И только взяв от каждой все самое значительное для формирования целостной личности на материале художественного экрана, мы сможем снова вернуться в школу и предложить ей содержание и методы небывалого предмета, который называем пока что «видеограмотностью» [Левшина, 1978, с. 208].

При этом И.С.Левшина довольно четко сформулировала

три типичных направления в медиаобразовании в целом. Если

«с традиционной учительской позиции школа может использовать художественный фильм как средство всевозможных видов воспитания, с позиции искусствоведа школа должна художественно образовывать человека, а с позиции социального психолога при выполнении всех этих задач нельзя забывать о процессах общественной психологии и особенностях обыденного сознания (...), то с позиции социолога школа должна сделать главное: сформировать в человеке общественно ценные механизмы избирательности в отношении всё увеличивающихся потоков информации. Самое сложное в такой ситуации, что правы все» [Левшина, 1978, с. 217-218].

Однако И.С.Левшина категорически выступала против того, чтобы вводить «Основы киноискусства» или «Медиакультуру» в обязательную школьную программу, так как была уверена, что всякая

«обязательность» и «поточность» непременно убьет интерес школьной аудитории к экрану. Особенно не нужен детям адаптированный курс «Истории и теории кино» [Левшина, 1978, с. 240-241], так как кинообразованным человеком, знакомым с адаптированным курсом истории и теории кино, должен быть, по ее мнению, не школьник, а педагог.

«Справедливости ради надо сказать, - писала Инна Сергеевна, -

что некоторые учителя-энтузиасты кинопросвещения ввели этот предмет в существующую школьную программу, объединяя его чаще всего с уроками литературы и подчинив таким образом все формам и методам классно-урочной системы (имелся в виду прежде всего опыт «Курганской школы» кинообразования, хотя, к примеру, и коллега И.С. Левшиной по медиаобразованию - С.М. Иванова - полагала, что «проблема киновоспитания младших подростков не может быть решена вне урочной системы»

[Иванова, 1978, с. 6] - А.Ф.).

И хотя они добились неплохих результатов (наверное, потому, что всякое учение - свет), распространять их методику в масштабе всей средней школы не имело бы, на мой взгляд, никакого реального перспективного смысла» (4, 340-241).

Кинообразование для И.С.Левшиной, - это

«подготовка к киновосприятию», то есть «киновоспитание». И лучше поле для него - киноклуб или кинокружок. Никакого учительского диктата! Никаких обязательных упражнений и сочинений! Можно предложить учащимся широкий круг творческих заданий, не настаивая ни на одном из них. Никакого формального контроля! «Когда речь идет о восприятии искусства, то оценивать мысли и чувства воспринимающего по пятибалльной системе - значит сделать все возможное, чтобы отучить этого человека рассуждать вслух, убить в нем всякие порывы к нравственно-эстетическому общению» [Левшина, 1978, с. 242].

Главную задачу работы кинопедагога со школьниками 1-5 классов И.С.Левшина видела в развитии у ребенка (с помощью репертуара, доступного аудитории - сказки, фильмы о животных, комедии и т.д.) наряду с эмоциональным отношением к кинозрелищу понимания многообразных возможностей кино, его способности запечатлевать на пленке не только события и поступки, но и мысли человека. Основной метод - коллективное обсуждение просмотренного материала [Левшина, 1975, с.18-19].

Ведущей задачей киновоспитания старших подростков 6-7 классов И.С.Левшина считала формирование серьезного отношения к возможностям кино в изображении и постижении человека и времени. Основной материал - фильмы для юношества и фильмы из общего проката, не имеющие строгих возрастных ограничений. Здесь помимо обсуждений основными помощниками становятся всевозможные игры.

Основная задача киновоспитания в старших классах, по мнению И.С.Левшиной: формирование осознанной оценки фильма, избирательности по отношению к репертуару. Здесь помимо дискуссии желательна более самостоятельная деятельность учащихся (старшеклассники готовят вступительные слова перед просмотром, выступают перед младшими школьниками, готовят киновечера и т.д.).

«Создание отношения и тренированности эстетического чувства, таким образом, становятся важнейшими методическими задачами в подготовке массового реципиента к полноценным контактам с искусством» [Левшина, 1983, с. 92].

В своей итоговой книге «Подросток и экран» (5) И.С.Левшина предложила выработанные ею за 20 лет педагогической деятельности основные принципы киновоспитания:

- «считаться с эстетическими запросами детей, даже если ты, взрослый, с ними не согласен, разбудить в себе память собственного детства, постараться войти в положение сегодняшнего подрастающего человека;

- ничего не запрещать, лучше поставить рядом собственный идеал и посмотреть, по каким принципам он не проходит (или проходит с трудом) у ребенка;

- если не получается убедить ребенка в ценности своей эстетической платформы (то есть своего идеала прекрасного), то стремиться хотя бы согласовать с ним нравственные выводы из увиденного (чем примитивнее эстетическая природа произведения, там проще эти выводы складываются).

Необходимость такой воспитательной работы диктуются требованиями жизни: эстетическая платформа имеет способность развиваться с возрастом и социальным формированием человека, в то время как элементарные нравственные нормы закладываются, как правило, в детстве, и потому нужно пользоваться любым наглядным дидактическим материалом, чтобы успеть эти нормы заложить основательно» [Левшина, 1989, с. 160].

В постсоветские времена кинокритическая и медиапедагогическая деятельность И.С. Левшиной пошла на убыль. Причиной тому стала длительная болезнь Инны Сергеевны. Однако до конца своих дней она не теряла оптимизма, живо интересовалась текущими проблемами кинематографа и медиаобразования. И думается, ее труды еще не раз станут источником чтения для новых поколений кино/медиапедагогов.

Александр Федоров

Литература

Иванова С.М. Воспитание полноценного восприятия киноискусства младшими подростками: Автореф. ... дис. канд. пед. наук. М., 1978. 24 с.

Левшина И.С. Воспитание школьников средствами художественного кино: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1975. 25 с.

Левшина И.С. Как воспринимается произведение искусства. М.: Знание, 1983. 96 с.

Левшина И.С. Любите ли вы кино? - М.: Искусство, 1978. 254 с.

Левшина И.С. Нонна Мордюкова. М.: Искусство, 1967. 127 с.

Левшина И.С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.

Левшина И.С. Подросток идет в кино. М.: Союзинформкино, 1987. 47 с.

Левшина И.С. Роман Быков. М.: Искусство, 1973. 174 с.

обсуждение >>