Образ Белого движения в зарубежном игровом кинематографе 1930-х – 1940-х годов.

В целом зарубежное игровое кино 1930-х – 1940-х весьма редко обращалось к событиям гражданской войны в России и Белого движения, хотя по свежим следам, в 1920-х, эта тема отражалась в западном кино куда заметнее.

Полагаю, что среди основных причин игнорирования зарубежным кинематографом 1930-х – 1940-х темы Белого движения была относительная дороговизна показа боевых действий гражданской войны в России при весьма сомнительных перспективах окупаемости такого рода лент на западном рынке. Вот почему в тех редких картинах, которые имели хоть какое-то отношение к указанной тематике, белые офицеры, казаки и пр. показывались уже в эмиграции, где они кутили, пели и танцевали в ресторанах («Балайка»), влюблялись в красивых женщин и пр.

Многие из фильмов, которые будут анализироваться далее, в течение десятилетий оказывались вне поля зрения отечественных и зарубежных культурологов, политологов, историков и киноведов.

Например, в советские времена было, вообще, «не принято» упоминать, что в нацистской Германии снимались игровые фильмы на русскую тему. Даже в солидной монографии Н.И.Нусиновой, посвященной русскому кинематографическому зарубежью 1918-1939 годов, вышедшей уже в XXI веке, эта тема обходится стороной

[Нусинова, 2003]. И это при том, что в кино Третьего Рейха активно работали не только знаменитая звезда

Ольга Чехова (1897-1980), но и режиссер

Виктор Туржанский (1891-1976), актеры

Николай Колин (1878-1966), Борис Алекин (1904–1942) и др. Известный исследователь нацистской истории А.В. Васильченко в своей книге о кинематографе Третьего Рейха

[Васильченко, 2010] тоже не акцентировал своего внимания на русской тематике немецких фильмов данного периода.

На съемки немецких фильмов на русскую тему, конечно, влияли конкретные события, происходившие в период 1930-х – 1940-х годов. С приходом к власти Гитлера четко обозначилась тенденция противостояния Третьего Рейха и СССР. Поэтому в нацистском кино существовали две концепции отражения «русского мира»: Россия царская и Россия эмигрантская могли получать позитивную кинематографическую трактовку («Фаворит императрицы», «Эта упоительная бальная ночь», «С полуночи» и др.), в то время как большевизм и Советы, напротив, всегда выглядели на экране негативно.

В этом отношении интересен фильм Карла Антона (1898-1979) под красноречивым названием «Броненосец «Севастополь» - Белые рабы» (1937), в котором отчетливо использован блестяще созданный Сергеем Эйзенштейном миф о восставшем «Броненосце «Потемкине» (1925).

И это не случайно, так как еще в 1933 году на встрече с немецкими кинематографистами тогдашний руководитель ведомства культуры - министр Й.Геббельс о фильме «Броненосец «Потемкин» сказал буквально следующее:

«Это чудесный фильм. С кинематографической точки зрения он бесподобен. Тот, кто не тверд в своих убеждениях, после его просмотра, пожалуй, даже мог бы стать большевиком. Это еще раз доказывает, что в шедевр может быть успешно заложена некая тенденция. Даже самые плохие идеи могут пропагандироваться художественными средствами» [цит. по: Васильченко, 2010, с.5]. Таким образом, это был своего рода госзаказ на создание нацистского аналога фильму С.Эйзенштейна.

И в 1937 году этот заказ был выполнен К.Антоном. В фильме «Броненосец «Севастополь» - Белые рабы» на корабле, как и у С.Эйзенштейна, тоже восставали матросы. Но это событие было подано с противоположным знаком – восстание на «Броненосце «Севастополь» поднимают злобные и жестокое большевики, которые убивают благородных офицеров, священников, насилуют женщин, жгут православные иконы… Но, слава Богу, находится русский офицер, граф Константин Волков, который собирает настоящих, преданных России моряков, разоружает мятежников и освобождает пленных. В финале фильма граф Волков произносит концептуальную фразу:

«Эта беда касается не только России. Враги цивилизации должны быть уничтожены. Борьба продолжается!». А затем ему вторит кто-то из соратников:

«Народы пока не замечают этой опасности…».

Надо отметить, что после нападения Германии на СССР в июне 1941 года царская и эмигрантская Россия явно ушла в Третьем Рейхе в кинематографическую тень, в лучшем случае оказываясь на периферии сюжетов (например, в виде изображения отдельных русских в эпизодах), в то время как в вышедшей в 1942 году в фашистской Италии мелодраме «Мы живые» представители русского «старого мира», оказавшиеся под властью большевиков, были показы крупным планом и сугубо положительно.

Но в отличие от советского кинематографа, где только с июля 1941 по декабрь 1942 года было снято свыше 70-ти короткометражных (включая новеллы в «Боевых киносборниках») и полнометражных игровых фильмов, непосредственно отражающих события текущей войны с Германией, нацистское кино делало главную ставку на оперативную военную хронику.

Что же касается зарубежного кинематографа в целом, то он, как и немецкий, являясь продуктом массовой/популярной культуры, в фильмах на русскую тему опирался на фольклорные и мифологические источники, в том числе на традиционные представления Западного мира о

«загадочной русской душе».

В итоге в западных фильмах ясно ощутимы следующие пропагандистские послания:

- величие России осталось в далеком прошлом, когда она была империей, при которой расцветала культура (комедия о жизни российской знати эпохи императрицы Елизаветы - «Фаворит императрицы», музыкальная мелодрама о жизни П.И.Чайковского «Эта упоительная бальная ночь» и др.);

- вместе с тем, и в прошлом имперская политика Россия могла быть опасной для других европейских стран («Варшавская цитадель», «Кадеты»);

- после 1917 года сочувствие могут вызывать только русские, пострадавшие от большевиков и/или эмигрировавшие на Запад («Броненосец «Севастополь» - Белые рабы», «С полуночи», «Алый рассвет», «Рыцарь без доспехов», «Балалайка», «Мы живые» и др.);

- большевики осуществляют массовый террор – как по отношению к представителям элиты общества, так и к мирному населению и стремятся превратить русский народ в рабов («Броненосец «Севастополь», «Герои Сибири»);

- вооруженное сопротивление большевикам оправдано и необходимо («Броненосец «Севастополь», «Герои Сибири»).

Структура стереотипов образа Белого движения в зарубежном кино 1930-х – 1940-х годов

исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1918 по 1924 годы, с учетом показа жизни в эмиграции этот период может захватывать 1920-е – 1940-е годы.

обстановка, предметы быта: скромные жилища, форма и предметы быта бедных персонажей (а ими могут быть и бывшие белые офицеры в эмиграции), добротные жилища и предметы быта богатых персонажей, роскошная обстановка жизни русской аристократии до большевистского переворота. Быт большевиков показан с долей гротеска.

приемы изображения действительности: как правило, условно-романтическое изображение жизни персонажей Белого движения, гротескно-утрированное изображение красных.

персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: красные и белые персонажи даны дифференцированно: с одной стороны, это отрицательные красно-коммунистические персонажи — носители антигуманных идей, с другой стороны — это люди, отстаивающие свои принципы и представления о чести, добре и зле (представители Белого движения). Персонажей разделяет не только социальный, но и материальный статус. Белые одеты богаче бедных красных. Что касается телосложения, то здесь допускаются варианты — белогвардейцы на экране (в зависимости от конкретной задачи) — либо интеллигенты, либо атлетического вида мужчины. При этом белые персонажи, показаны, как правило, утонченными и обаятельными мужчинами с безукоризненными манерами и изысканной лексикой. Красные же персонажи — напротив, грубы, жестоки, с отталкивающей внешностью и неприятными голосовыми тембрами. Персонажи-большевики, как правило, одеты в форму с соответствующими атрибутами (кожаная куртка, пулеметные ленты, маузер и пр.), они обладают крепким телосложением, хотя могут иметь и заурядные физические данные; физиономически выглядят в большинстве случаев неприятно.

Мужские персонажи, олицетворявшие Белое движение, по-прежнему доминируют, однако, среди врагов коммунистов встречаются красивые и обаятельные женщины…

Российские персонажи царских времен, как и русские персонажи, эмигрировавшие от большевицкого режима на Запад, одеты в зависимости от социального статуса: роскошь императорского двора, скромность изгнания и т.д. Внешность этих персонажей, как правило, привлекательна, особенно у особ аристократического происхождения;

Персонажи-жертвы большевицкого террора одеты в зависимости от своего социального статуса, их телосложение варьируется в широком диапазоне и зависит от контекста конкретного фильма; внешность персонажей-женщин, как правило, привлекательна.

Черты характера персонажей: жестокость, подлость, сексуальная одержимость, целеустремленность, враждебность, хитрость, сила (большевицкие персонажи); благородство, сила, целеустремленность, смелость (положительные персонажи – белогвардейцы, аристократы, эмигранты, люди творческих профессий, интеллигенция и пр.). В целом характеры всех персонажей зарубежных фильмов на русскую тему прочерчены пунктирно, без углубления в психологию.

существенное изменение в жизни персонажей: разрушение большевиками мирной, безмятежной и счастливой жизни людей, захват ими корабля, города, массовый коммунистический террор (расстрелы, казни, пытки и т.д.) по отношению к мирному населению, включая женщин;

возникшая проблема: жизнь белых персонажей, как, впрочем, и существование государства в целом под угрозой: под угрозой оказывается и жизнь обаятельных интеллигентных персонажей, пытающихся сохранить нейтралитет…

поиски решения проблемы: борьба лучших представителей русского народа – белогвардейцев - с большевиками; эмиграция персонажей из круга Белого движения в одну из западных стран.

решение проблемы: осознанное уничтожение/арест белых персонажей большевиками; спасение части белых персонажей в эмиграции.

Образ Белого движения в зарубежном игровом кинематографе 1950-х – 1980-х годов

С началом «холодной войны» тема Белого движения практически полностью исчезла с западных экранов, по-видимому, потеряв в глазах зарубежных кинематографистов всякую актуальность. На первый план вышла тематика советской военной угрозы и шпионажа [см.: Федоров, 2015]. Россия прошлого представала на экране в относительно частых экранизациях русской классики (А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя), романа Жюля Верна «Михаил Строгов», в историях убийства Распутина и чудесного воскрешения убиенной дочери Николая Второго – Анастасии.

Наиболее заметными западными фильмами, хоть как-то касавшимися темы Белого движения, стали мелодраматическая экранизация романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (США, 1965) Д. Лина и драма о гибели царской семьи «Николай и Александра» (Великобритания, 1971) Ф. Шаффнера. В 1974 году небольшой эпизод о расстреле большевиками семьи Романовых появился в масштабной драме К. Лелуша «Вся жизнь». Снятые позже драма об эпохе гражданской войны в Эстонии «Выстрел из милосердия» (1976) немецкого режиссера Ф. Шлендорфа и британская телеэкранизация (1982) романа М. Булгакова «Белая гвардия» имели куда меньший международный резонанс.

Наступившая в СССР второй половины 1980-х годов перестройка существенно повлияла на отражение российской темы на западном экране, возникли, например, фильмы вполне доброжелательно изображавшие советских людей. Однако роста интереса к теме белого движения в зарубежном кино не произошло. Напротив, мне не удалось обнаружить ни одного западного фильма 1986-1990 годов, где бы фигурировали белогвардейцы, пусть даже и находящиеся в эмиграции…

Структура стереотипов образа Белого движения в зарубежном кино 1950-х – 1980-х годов

исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1918 по 1924 годы, с учетом показа жизни в эмиграции этот период может захватывать 1920-е – 1950-е годы.

обстановка, предметы быта: скромные жилища, форма и предметы быта бедных персонажей, добротные жилища и предметы быта богатых персонажей, роскошная обстановка жизни русской аристократии и буржуазии до большевистского переворота. Быт большевиков, как правило, показан без особого гротеска.

приемы изображения действительности: в основном условно-романтическое относительно персонажей, в той или иной степени относящихся к Белому движению и царской России.

персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: красные и белые персонажи даны дифференцированно: с одной стороны, это отрицательные коммунистические персонажи — носители антигуманных идей, с другой стороны — это люди, отстаивающие свои принципы и представления о чести, добре и зле (представители Белого движения или интеллигенты, попавшие под большевистский молот). Персонажей разделяет не только социальный, но и материальный статус. Белые одеты богаче бедных красных. Что касается телосложения, то здесь допускаются варианты — белогвардейцы на экране (в зависимости от конкретной задачи) — либо интеллигенты, либо атлетического вида мужчины. При этом белые персонажи, показаны, как правило, утонченными и обаятельными мужчинами с безукоризненными манерами и изысканной лексикой. Красные же персонажи — напротив, грубы и жестоки, с отталкивающей внешностью, властной мимикой и жестикуляцией и неприятными голосовыми тембрами. Персонажи-жертвы большевицкого террора одеты в зависимости от своего социального статуса, их телосложение варьируется в широком диапазоне и зависит от контекста конкретного фильма; внешность персонажей-женщин, как правило, привлекательна.

существенное изменение в жизни персонажей: разрушение большевиками мирной, безмятежной и счастливой жизни людей;

возникшая проблема: жизнь белых персонажей, как, впрочем, и существование государства в целом под угрозой: под угрозой оказывается и жизнь обаятельных интеллигентных персонажей, пытающихся сохранить нейтралитет…

поиски решения проблемы: борьба лучших представителей русского народа – белогвардейцев - с большевиками; эмиграция персонажей из круга Белого движения в одну из западных стран.

решение проблемы: осознанное уничтожение/арест белых персонажей большевиками; спасение части белых персонажей в эмиграции.

Образ Белого движения в зарубежном игровом кинематографе 1990-х – 2000-х годов

В постсоветские 1990-е годы русская тема оставалась довольно востребованной в западном кинематографе. Правда, востребованность эта была своеобразной – в виде целой серии лент о жестокой русской мафии, проституции на экспорт, зверствах сталинизма и прочем негативе (справедливости ради отмечу, что были в 1990-х другие зарубежные фильмы о России, например, экранизации русской литературной классики). В кинематографе «дальнего зарубежья» тема Белого движения затрагивалась за последние четверть века только в двух фильмах – экранизации мелодраматического романа Д. Стил «Зоя» (США, 1995) и очередной киноверсии «Доктора Живаго» (Великобритания-Германия-США, 2002). В обеих лентах западный кинематограф отразил российскую тему в русле прежних десятилетий, сочувственно показывая представителей «старого мира» и негативно – представителей нового, красного…

Бесспорно, история Белого движения была куда ближе нашим соседям из балтийских стран, Финляндии и Польши, которые с 1940-х по 1980-е годы по понятным идеологическим причинам избегали касаться данной тематики в своем кино. Но, обретя поддержку Европейского Союза, эти страны за последнее десятилетия поставили несколько (остро)драматических картин на тему гражданской войны: «Стражи Риги» (Латвия, 2007), «Приказ» (Финляндия-Германия, 2008), «1920. Война и любовь» (Польша, 2010) и «Варшавская битва 1920 года» (Польша, 2011).

Белой вороной среди этих фильмов выглядит драма «Приказ», в которой рассказывается о жестокости гражданской войны в Финляндии 1918 года. По сути, авторы решили пойти против течения основных кинотрактовок Белого движения, свойственных XXI веку: белофинны показаны в «Приказе» жестокими озверевшими животными, которые насилуют, а потом расстреливают взятых в плен «красных» девушек. А один из белых, пользуясь своей властью, гнусно склоняет другого к интимным отношениям (опять как-то «не по-европейски», совсем неполиткорректно получается!)…

В «Стражах Риги» белые тоже показаны весьма негативно, но тут, напротив, соблюдена и политкорректность, и патриотическая составляющая не забыта: ведь это русские белогвардейцы, которые, осенью 1919 года вступив в союз с нежелающими признать свое поражение немецкими войсками, вознамерились захватить независимую Ригу…

Возглавлявший белогвардейцев князь П.Р. Бермонт-Авалов (1877-1974) выглядит в «Стражах Риги» гротескно, чуть ли не в духе комедии «Свадьба в Малиновке» – фатом, пьяницей хвастуном. Его немецкий союзник – генерал Рюдигер фон дер Гольц (1865-1946) подан с большим уважением, как достойный противник.

Зато автор «Варшавской битвы 1920 года» – знаменитый кинобаталист Ежи Гофман – стремился показать противоборствующие силы сбалансировано: с одной стороны на стороне армии маршала Ю. Пилсудского (1867-1935) сражаются храбрые белоказачьи отряды, а с другой – красные не монстры, а достойные противники со своими убеждениями…

В реалистичной трактовке Е. Гофмана сокрушительное поражение красной армии от войска польского во главе с Ю. Пилсудским, случившееся 13-25 августа 1920 года, стало драматической историей столкновения не только «красной» и «белой» идей, но и польского патриотизма с коммунистической одержимостью всемирной революцией…

Однако, снятый годом раньше польский фильм «1920. Война и любовь» изображает красных практически также, как в советском кино 1930-х показывались «белополяки» (яркий пример тому – «Огненные годы», 1939). Красноармейцы в польском сериале выглядят мерзкими, наглыми, жестокими хамами, которые убивают мирных жителей, рубят шашками пленных, насилуют благородных польских девушек и т.п. Польские офицеры и солдаты, напротив, – героические защитники своей родины, обаятельные и интеллигентные люди, верные воинской присяге и кодексу чести.

Известно, что польская военная кампания 1920 года стала одним из немногих примеров финальной победы антикоммунистических сил над красными в ходе гражданской войны. Во времена социалистической Польши эта тема была, разумеется, под строгим цензурным запретом в кинематографе – как в советском, так и польском. Но теперь, во времена антироссийских санкций, которые с 2014 года активно поддерживаются польским правительством (как и правительствами балтийских стран), можно с уверенностью предположить, что именно война 1920 года еще не раз станет источником для демонстрации польского (и балтийского) патриотизма и антироссийских тенденций на экране.

Структура стереотипов образа Белого движения в зарубежном кино 1990-х – 2000-х годов

исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1918 по 1924 годы, с учетом показа жизни в эмиграции этот период может быть продлен.

обстановка, предметы быта: скромные жилища, форма и предметы быта бедных персонажей, добротные жилища и предметы быта богатых персонажей, роскошная обстановка жизни аристократии и буржуазии до большевистского переворота. Быт большевиков, как правило, показан без особого гротеска.

приемы изображения действительности: условно-романтическое («Зоя», «1920. Война и любовь»), реалистическое («Варшавская битва 1920 года», «Приказ») относительно персонажей, в той или иной степени относящихся к Белому движению.

персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: В фильмах западных стран («Зоя», «Доктор Живаго») всё представлено, как и прежние кинодесятилетия: отрицательные коммунистические персонажи — носители антигуманных идей (красные) и люди, отстаивающие свои принципы и представления о чести, добре и зле (представители Белого движения или интеллигенты, попавшие под большевистский пресс). Персонажей разделяет не только социальный, но и материальный статус и т.д.

В сериале «1920. Война и любовь» польские офицеры и солдаты — обаятельные патриоты, а красные — грубы и жестоки, часто — с отталкивающей внешностью и неприятными голосовыми тембрами.

В драме «Стражи Риги» обаятельными патриотами показаны латыши, зато русские белогвардейцы - неудавшиеся захватчики, спутавшиеся с немцами…

существенное изменение в жизни персонажей: разрушение большевиками мирной, безмятежной и счастливой жизни людей;

возникшая проблема: жизнь всех персонажей, как, впрочем, и существование государства в целом под угрозой: под угрозой оказывается и жизнь обаятельных интеллигентных персонажей, пытающихся сохранить нейтралитет…

поиски решения проблемы (в польско-балтийском киноварианте): борьба лучших представителей народа с красными войсками или с русскими белогвардейцами.

решение проблемы (в польско-балтийском киноварианте): победа патриотически настроенных сил над красной или белогвардейской угрозой.

Заключение

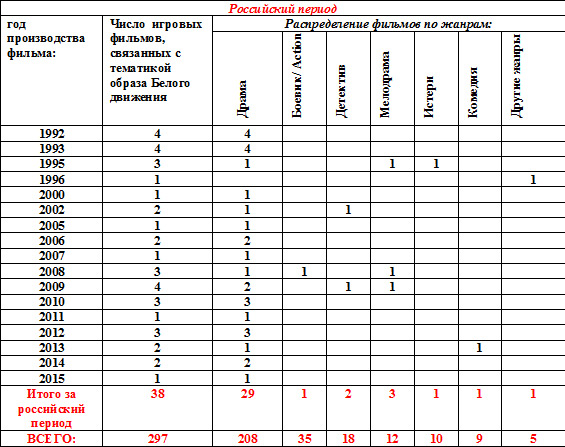

Итак, наш анализ показал, что всего – и в нашей стране, и за рубежом – с 1931 по 2015 год было снято 297 фильмов, так или иначе затрагивающих тему Белого движения. В жанровом отношении отчетливо доминировала драма (208), далее шли: боевик (35), детектив (18), мелодрама (12), истерн (10), комедия (9) и 5 лент иных жанров.

Естественно, основная масса этих фильмов была поставлена в советский период: 259 фильмов, из них 179 драм, 34 боевика, 16 детективов, 9 мелодрам, 9 истернов, 8 комедий и 4 ленты иных жанров. При этом заметно (см. таблицу 1), что, начиная с середины 1960-х годов, тема гражданской войны в советском кино все чаще подавалась в развлекательном ракурсе, о чем свидетельствует рост числа боевиков, детективов и истернов.

В период 1992-2015 годов тема Белого движения нашла свое воплощение всего в 38 фильмах, из которых 29 были драмами…

Таблица 1. Цифровые данные по выпуску российских и зарубежных звуковых игровых фильмов, связанных с тематикой образа Белого движения (1931-2015) (Составитель – Александр Федоров)

Тоталитарный строй эпохи сталинизма осознавал политическую и идеологическую важность темы гражданской войны в кино. И хотя она и не занимала доминирующего места на советском экране, ее пропагандистская роль была весьма велика. Миллионам зрителей (прежде всего – молодым) внушалась необходимость жестоких насильственных действий по отношению к «классовым врагам», «чуждым элементам» и т.д. Такого рода фильмы становились зримой базой для внедрения в массы сталинского тезиса о том, что по мере развития социализма классовая борьба должна усиливаться и ожесточаться...

Разумеется, такой трактовке гражданской войны на экране помогала стереотипизация образа «белогвардейского врага», которому, как правило, приписывались всевозможные негативные черты (желание вернуть самодержавие, полная зависимость от иностранцев, антинародность, порочность, жестокость, терроризм и пр.). Кроме того, советский киноэкран старался максимально упростить и объединить единым термином «белые» («белогвардейщина») весь широкий спектр антибольшевицких групп - представителей всех без разбору враждебных организаций и партий (монархических, буржуазно-либеральных, демократических, социалистических) и классов и сословий (дворянство, духовенство, буржуазия, зажиточное крестьянство, значительная часть интеллигенции).

Само собой, о жесточайшем и беспощадном красном терроре в эпоху гражданской войны (да и после нее) в фильмах советского периода упоминалось реже и только в положительном контексте – как о вынужденном, но необходимом противодействии всё той же «белогвардейщине»…

Как верно отмечает Е.В. Волков, «характеристика врага, как правило, представляет собой проекцию собственных страхов, недостатков и комплексов. Если данный образ со временем утрачивает свою убедительность и силу, то идеология, сплачивающая общество, перестает эффективно действовать. Поэтому прежняя государственная и общественная система вступает в период кризиса и упадка»

[Волков, 2009].

Вот почему столь незыблемый, казалось бы, негативный образ Белого движения, сложившийся в советском кино 1930-х – 1940-х годов, постепенно стал меняться. Так, начиная с середины 1950-х, в советском кинематографе о гражданской войне все отчетливее стала подниматься тема выбора тех или иных персонажей между красными и белыми, а персонажи Белого движения все чаще принимали облик противников, достойных уважения («Сорок первый», «Адъютант его превосходительства», «Служили два товарища» и др.).

Этот процесс продолжился уже в постсоветскую эпоху, когда в ряде фильмов подлинно положительными героями стали именно белогвардейцы («Господа офицеры: спасти императора», «Адмиралъ», «Солнечный удар», «Красные горы»). С другой стороны в российском кино этого периода появились фильмы, где с одинаковой симпатией изображались как белые, так и красные персонажи («Исаев», «Багровый цвет снегопада», «Око за око», «Волчье солнце»).

Зарубежный экран в советские времена предпочитал трактовать тему Белого движения в жанре мелодрамы, сочувственно развивая тему эмиграции противников советской власти. При этом фильмы о Белом движении в 1931-2015 годах занимали очень скромное место в зарубежном репертуаре. Так с 1931 года по 1991 год на западные экраны вышло только 12 фильмов, которые хоть отчасти можно было отнести к тематике Белого движения: мелодрама «Алый рассвет» (США, 1932), драма «Мир и плоть» (США, 1932), драмы «Герои Сибири» (Польша, 1936) и «Броненосец «Севастополь» (Германия, 1937), мелодрамы «Рыцарь без доспехов» (США, 1937), «Балалайка» (США, 1939), «Мы живые» (Италия, 1942), «Доктор Живаго» (США, 1965), драмы «Николай и Александра» (Великобритания, 1971), «Вся жизнь» (Франция-Италия, 1974), «Выстрел из милосердия» (ФРГ-Франция, 1976), «Белая гвардия» (Великобритания, 1982).

В постсоветский период интерес к истории Белого движения на Западе и почти исчез: американский и английский кинематограф за четверть века отметился только двумя фильмами - мелодрамой «Зоя» (США, 1995) и драмой «Доктор Живаго» (Великобритания-ФРГ-США, 2002).

В XXI веке тема гражданской войны закономерно больше интересовала страны, входившие когда-то в состав Российской империи. В фильмах («Стражи Риги», «1920. Война и любовь», «Варшавская битва 1920 года») на первый план выходила патриотическая тема освобождения родины от захватчиков (как красных, так и белых).

Судя по всему, в российском кино в ближайшие годы «сбалансированные» тенденции изображения гражданской войны и Белого движения получат свое дальнейшее развитие, тогда как в странах Восточной Европы и Балтии тема гражданской войны, скорее всего, будет развиваться в военно-патриотическом духе.

Что же касается кинематографа стран дальнего зарубежья, то, тут, как и раньше, история гражданской войны в России, наверное, будет где-то на периферии репертуара. Снимать масштабные фильмы о чужой и далекой гражданской дорого и финансово рискованно. А образ врага – если он нужен – всегда можно слепить куда более дешево: например, с помощью проверенной эпохой «холодной войны» шпиономании…

обсуждение >>