С 1 по 4 июня в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Пример Интонации», название которого отсылает к одноименному фонду Александра Сокурова. Программа смотра на площадках общественного пространства «Севкабель Порт» разнообразная: от зрительского кино до артхауса, отражений европейских фестивалей и эксклюзивных премьер, которые вряд ли в ближайшее время доберутся до российского проката. И хотя фестиваль позиционируется достаточно обще (как показ «актуального кино») необъявленная тема «Примера интонации» – замкнутые пространства во всем своем разнообразии: географические, лингвистические и ментальные.

Тема изоляции, ментального одиночества и тесных комьюнити кино никогда не оставляла. В ней виднеется оппозиция глобализму: мировая унификация повышает цену самости, информационное замусоривание – детокса, а показательная символика успеха и продуктивности – самокопаний в поисках внутреннего равновесия. Пандемия коронавируса вообще разделила мир на «до» и «после», и это «после» подарило нам множество интересных эмоций и объясняющих их эвфемизмов («самоизоляция» – не самый одиозный из них). Теперь побег от реальности и строительство душевных барьеров – не девиация, а новая нормальность. Герои фильма открытия фестиваля «Пример интонации» –

«Снегиря» Бориса Хлебникова – не просто уплывают на своем ржавом корабле куда-то в морское Ничто, но еще и вешают на GPS-передатчик металлическое ведро – чтобы их точно никто не нашел.

«Снегирь», ранее открывший ММКФ-2023, в Петербурге отчаливает в «зрительское» плавание – его премьера назначена на 8 июня. Фильм, над которым работала dream-team

«Аритмии»: сценарий Хлебников написал совместно с

Наталией Мещаниновой (должно быть, самый лучший тандем нашего зрительского кино на текущий момент). За камерой

Алишер Хамидходжаев (

«Шторм»). В ролях подающая надежды молодежь (

Макар Хлебников и

Олег Савостюк) и именитые артисты (

Александр Робак,

Тимофей Трибунцев,

Евгений Сытый) в образах прожженных морских волков – команды дышащего на ладан советского тральщика, отправляющегося попытать счастье в море. «Духов» в слаженный коллектив подсовывает питерская мореходка, и теперь команде «Снегиря» приходится не только гнаться за тоннажем выловленной рыбы, но и по пути обучать подростков ремеслу: фалам и ваерам, коньяку и водке. И нарушению правил, разумеется – написанные на берегу уставы в море обретают рекомендательный характер, а дедовщина из акта унижения превращается в инструмент воспитания.

«От милого бежишь подальше, чем от немилого», – писал Георгий Владимов, автор романа «Три минуты молчания», на котором «Снегирь» и основан. И верно – герои все уплывают от кого-то, потому что любить на расстоянии проще. Просоленный рыбак Геннадий (Робак) в походах обсуждает своих дочерей, которым «ничего не надо», Юрий (Трибунцев) топит в работе свою асоциальность и мечтает о карьере трэш-тиктокера. Да и молодые тоже, даже если оказались на борту «по приколу», просто улепетывают от ответственности: от разочарования родителей, неустроенности, несбыточных мечт. Советская производственная драма – жанр, к которому «Снегирь» по незнанию легко отнести, – требовала бы от поколений поконфликтовать, да и притереться во славу общего трудового подвига, как в

«Случае на шахте восемь». Но Хлебников все-таки не

Басов, «Оттепель» не «Стабильность», и заботят всех иные материи. Например, то, что в море, вдали от людей, совершенно пропадает ценность жизни и смерти, героизма и, самое главное, правды. Ценен только молчаливый коллектив, повязанный одним на всех делом, о котором он никогда никому не расскажет – что было в море, то и останется в море.

Читать

Мы не можем плыть без подвига: Рецензия на фильм «Снегирь»

Пока рыбаки на «Снегире» пьют, работают и геройствуют, спасая себя и случайно подвернувшихся норвегов из девятого вала, девочка Мира (

Таисья Калинина) переживает свои собственные «три минуты молчания» на берегу.

«Один маленький ночной секрет» — еще один фильм смотра, над которым работала Наталия Мещанинова, очень личная для нее работа. Как бы странно не звучало, это «новогодний» фильм о насилии. Не только о домашнем и потаенном, но и вполне открытом, общественно допустимом: родителей над детьми, старших над младшими. Мира отправляется на праздничную вечеринку сверстников под гром салюта, оставляя в квартире мать, сестру, кошку и — главное — подозрительного отчима (кто бы мог подумать,

Степан Девонин может быть страшен). Вся последующая ночь — волшебное приключение, в процессе которого подросток переживет влюбленность и разочарование, хмель и с точностью переданный на экране эмоциональный срыв. В общем, весь спектр эмоций, которые застигают человека «только и исключительно в новогоднюю ночь».

Разумеется, «секрет» Миры — и не секрет вовсе, все на поверхности с первой минуты (для читавших прозу Мещаниновой тайны раскрыты еще до просмотра). В этой фиктивной интриге ухмылка жанру фильмов про домогательства: как на подбор, зловещим и беспросветным. «Один маленький ночной секрет» совсем не такой, он не требует жалости к жертвам и даже не обличает абьюзеров — ему попросту это не интересно. Другое дело — подростковая душа, в которой столько всего интересного спрятано: от любви до ненависти, желания вернуться домой к маме и, в то же время, нестерпимой нужды срочно убежать из родного дома, города и даже страны. Куда-нибудь далеко — например, в Прибалтику.

Убегают от внешнего мира и герои

«Узлов» Олега Хамокова – еще одного ученика Александра Сокурова из славной мастерской в Нальчике. Взяв за основу легенду о княгине Адиюх, «Узлы» забрасывают зрителя в кавказское село, на отшибе которой стоит недостроенный дом. Его владелец, дальнобойщик Берд (

Роберт Саральп), рано остался без родителей и привык, что ждать добра неоткуда – потому ему нужно убежище-крепость, которое будет защищать, заодно вселяя посторонним чувство зависти. В свой самый большой в поселке дом Берд привозит молодую жену Дину (

Светлана Мамрешева), которая поначалу вовсе не против оказаться узницей четырех стен. Во-первых, потому что она и сама сирота, мечтающая о семье. Во-вторых, девушка искренне верит в любовь и силу векового уклада, требующего от жены быть покорной хозяйкой. Но счастье вдали от мира, за высокими стенами забора, не выходит – обретя силу командовать женой, Берд на глазах зрителя превращается в жестокого домашнего тирана.

На «Примере интонации», программа которого собирается из осколков мировой кинофестивальной культуры, от Локарно до острова Хайнань, «новая кавказская волна» Сокурова ожидаемо сильна. «Узлы», взявшиеся исследовать не столько нартский эпос, сколько саму хронологию семейного угнетения от любви до ненависти, дополняет другой герой российских и зарубежных смотров – фильм

«Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, который также заостряет вопросы женской свободы в патриархальном обществе. Это уже больше не про нравы отдельных людей, а про общественную норму, с которой борется девушка Яха (

Хадижа Батаева) – тоже поневоле невеста, хотя жениха для нее еще не разыскали.

Проводя время с подругой Мадиной (

Мадина Аккиева), Яха осознает, что клетка брака обязательно захлопнется и решается противостоять традиции. «Клетка ищет птицу» и «Узлы» – два проекта из одного «сокуровского» источника, очень тактильные и музыкальные, собираются в единую картину о преодолении устоев и обретении покоя. Что характерно, тишайшая Дина и мятежная Яха в итоге находят свое счастье там, где меньше всего искали – не в бегстве или выросшем на пустыре доме, а в своей собственной внутренней силе. Такой вот курс личностного роста с видом на посконное.

В параллельной вселенной датского режиссера

Мартина Сковбьерга самолечение душевных бед тоже имеет место, но его последствия трудно назвать благоприятными.

«Копенгагена не существует» – драма с ненадежным рассказчиком, в которой молодой безработный парень Сандер (

Йонас Хольст Шмидт) пытается объясниться с семьей своей пропавшей девушки Иды (

Ангела Бундалович). Психологически она отстранилась от мира уже давно, желая тотальной изоляции и отказа от любых социальных связей, а теперь исчезла по-настоящему – и даже поисковики в интернационально-оранжевых жилетах не смогли ее разыскать. Отец Иды (

Златко Бурич) пытается при содействии неслучившегося тестя понять, чем дочь жила последние время, и этот «полицейский» допрос под камеры вынуждает Сандера отыскать правду где-то в глубине своего сознания.

Драма в лучших традициях текущего европейского фестивального мейнстрима, работ

Флориана Зеллера,

Рубена Эстлунда и самую малость

Николаса Виндинга Рефна (его

«Ковбой из Копенгагена» случайно отразился в названии и точно неслучайно – в касте), старательно воспроизводит самые популярные неврозы и фетиши датского урбана на пороге COVID-19. Именно коронавирус в этой истории оказывается одним из самых значимых, пусть ни разу и не представленных зрителю, героев. Пустой холодный Копенгаген, по которому Сандер бродит в поисках успокоения своего экзистенциального шока, передает одиночество героев лучше сюжетных изломов – то же можно сказать и о деталях, на которые Сковбьерг определенно не скупился ради демонстрации человеческих компульсий. Считать все намеки, спрятанные постановщиком в разбросанных по фильму ложках и вендинговых автоматах, за один присест неимоверно сложно, и «Копенгагена не существует» явно требует от зрителя себя пересматривать, изыскивая все новые диагнозы, приведшие к «исчезновению» своей героини.

Есть у «Примера интонации» и другой тематический фронт – его (как и «Дух огня», с которым смотр имеет множество программных пересечений) волнуют не только ментальные преграды, но и замкнутые человеческие сообщества. Коллекцию разнообразного фолка, городских легенд и специфических мест, из которых так просто не выбраться, открыл

Роман Михайлов. Его новый фильм

«Наследие» – экранизация рассказа о подростке из деревни (

Олег Чугунов), взявшим на себя миссию отпеть местного старообрядца (по совместительству колдуна), которого после смерти бросили и недавняя паства, и не прощающая неповиновения церковь.

Вслед за

«Сказкой для старых» и медитативным

«Снег, сестра и росомаха» зрителю транслируется странное сновидение, в котором дети провинции – обитатели шиномонтажек, дискотек и почти готовые уголовники – оказываются на поверку нравственнее и честнее взрослых, которые пытаются учить их уму-разуму. Фильмы Михайлова все больше становятся похожи на большой сериал в жанре пионерской страшилки: в них современные реалии окраин (городских и разума) сталкиваются с религией и «кальянным» рэпом, а кладбище превращается в площадку для духовного приключения. Того и гляди, по его засугробленным аллеям проедет гроб на колесиках, из которого будут петь ангельские трубы.

Кажется, аналогичного мистического результата добивалась еще одна картина о «русской хтони» – законченная незадолго до фестиваля притча

«Русские сны» Антона Елисеева (ученика

Николая Коляды). С «Наследием» их объединяет место, возраст героев, неумолимый тюремный вайб. Вот и Коля, молодой герой «Снов», тоже оказывается в отрезанной от мира деревне, где дожидается своего отца – как полагается, сидельца, спешащего домой из тюрьмы. В деревенском доме, на печке, лежит бабушка с «липкими руками», твердящая без умолку, что их семья – проклятое племя. За ней ухаживает единокровный брат Коли, которого местные считают дурачком. Когда приходит время, отец детей не возвращается, и они отправляются его искать в полном диких зверей лесу. Хотя зверей в «Русских снах» бояться надо меньше всего, все черти давно из леса вышли и теперь маскируются под людей. Один из бесов – местный пироман-психопат в исполнении

Олега Ягодина, оказывается, возможно, единственным безукоризненно живым персонажем истории.

Вероятно, «Русские сны» – самое противоречивое из кинособытий минувшего фестиваля, весьма некомфортное приключение без намеков на просвет. Чрезмерная эстетика безысходности и блуждающей вокруг смерти стремится повторить формулы общепризнанных шедевров:

«Возвращения» Звягинцева с его знаком дороги,

«Груза 200» Балабанова, возводящего в абсолют мизантропию и эстетизирующего акт общественного разложения. За старательным копированием сновидений и смакованием безысходности «Русские сны» как будто совсем лишены нового четкого высказывания и просто собирают в себе самые неприятные каноны остросоциального кино: от домашнего насилия и тотальной жестокости до проклятого русского отшиба, для которого ничего святого нет.

В той же программе, по соседству с «Русскими снами», существуют фильмы, актуализирующие аналогичные темы на более проработанном уровне, и что показательно – остающиеся в русле зрительского кино.

«Боги Мексики» Хельмута Досантоса – видовой фильм о мире, в котором живут афроамериканские мексиканцы, национальное меньшинство, спрятанное с глаз долой вдали от крупных городов. Досантос утверждал, что снимал свой документальный проект с вдохновением от итальянского неореализма, в частности – фильмов

Витторио де Сики, однако российскому зрителю «Боги Мексики» неуловимо напомнят работы соотечественника

Сергея Дебижева (

«Святой архипелаг»). Безмолвная картина, фиксирующая жизнь людей, фактически по заветам

Дзиги Вертова: без актеров, реплик, театров и сценария – только кинопередача увиденного явления, завораживающего красотой. Мексиканская глушь с высоты птичьего полета видится совсем другой планетой и населяют ее интересные своим особым порядком люди, борющиеся за идентичность перед все более открывающимся миром. Кажется, еще пара поколений, и эта цивилизация окончательно растворится в центрально-американском этническом супе, и режиссер спешит запечатлеть для истории особую человеческую общность, добровольно сепарировавшуюся от прочего мира (должно быть, для успокоения).

У неконтактных народов есть веская причина не выходить из мест своего обитания – в большом мире творится черт знает что, именуемое «постправдой». Потенциальный хит от компании Metrafilms, осенью выходящий в прокат, а впоследствии и на платформе Kion —

«Белый список» Алисы Хазановой, экранизирует громкий кейс «групп смерти», о которых благодаря прессе узнала (и испугалась) вся страна. На фоне национального шока и бурно растущих городских легенд возникает детективный процедурал, в котором сотрудники СК, пробивной юнец Лазарев (

Владимир Аверьянов) и уставший Коротков (

Алексей Серебряков), отправляются расследовать самоубийство школьницы в Подмосковье. Место действия – Подольск, инфернальная точка на карте, соразмерная Петушкам (драматург

Дмитрий Данилов и режиссер

Семен Серзин не дадут соврать). Год – 2015-й, сразу после публикации резонансной статьи Галины Мурсалиевой. Власть спешит отреагировать на запрос и отчитаться об успехах, но для двух следователей «в поле» симуляция бурной деятельности заходит слишком далеко: они взаправду погружаются в мир социального неспокойства и разрыва поколений. В «Белом списке» семейные проблемы и отсутствие даже намека на диалог отцов и детей принимает катастрофические масштабы, а безразличие становится отправной точкой для двухчасового социального триллера – похоже, самой цельной и важной работы в фильмографии как Хазановой, так и работавшего над сценарием

Романа Волобуева.

К финалу фестиваля очевиден посыл, что проблемы мира сего даже не от людской сложности, но от банальной неспособности друг друга слышать: каждый говорит на своем личном языке. «Интонация» у каждого своя. Она есть даже у диктаторов прошлого, помещенных Александром Сокуровым в Чистилище.

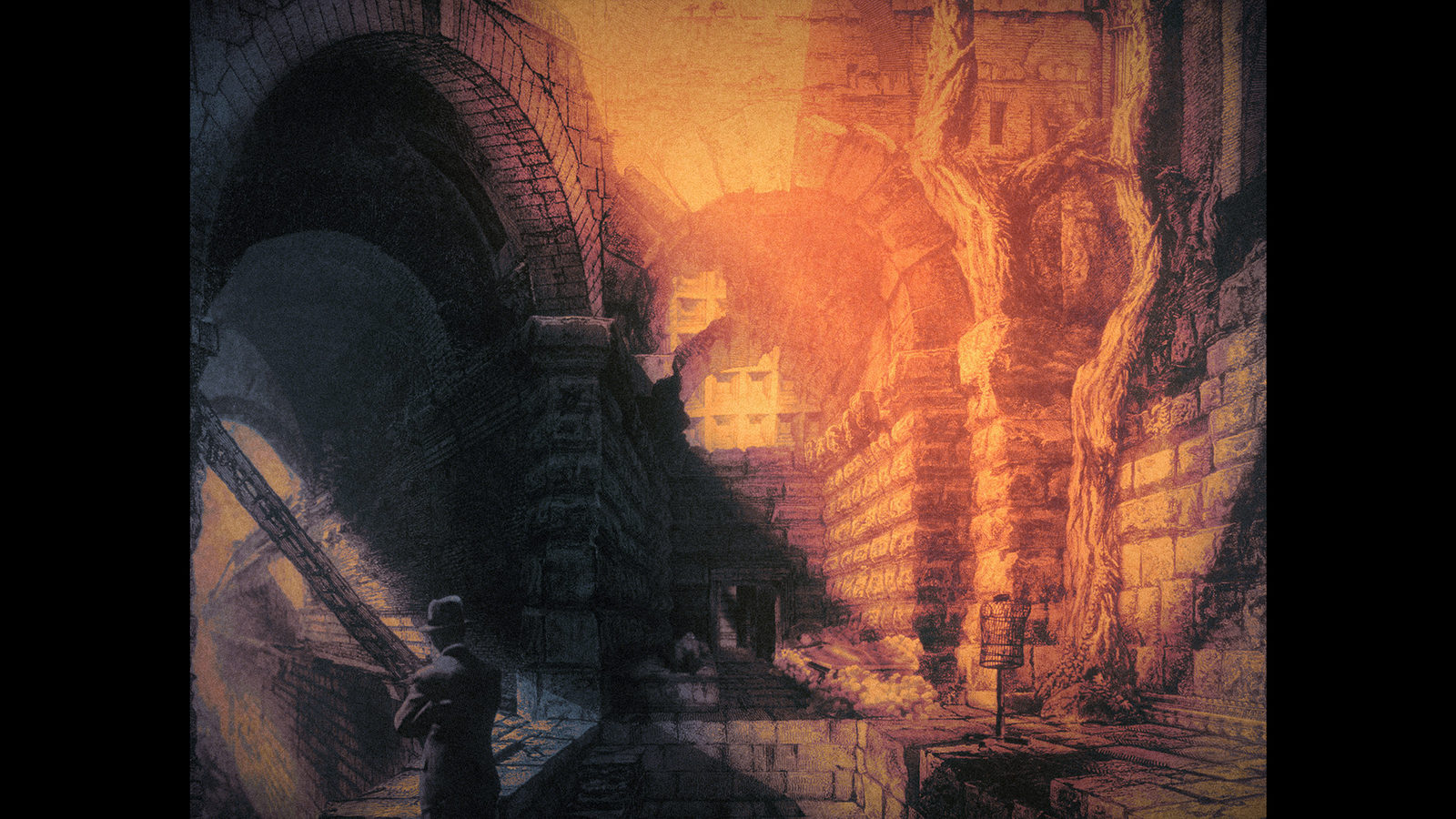

«Сказка» по праву стала самым главным показом фестиваля – за счет здравости высказывания и своего ни с чем не сравнимого авангардного мира. Несколько лет режиссер и его команда по кусочкам собирали кинохронику, запечатлевшую великих злодеев XX века. Вырезала Муссолини, Сталина и Гитлера из пленки, чтобы потом вклеить их в декорации невозможной архитектурной красоты и выдумки.

Читать

Там, где «живут» чудовища: Рецензия на фильм «Сказка»

Заперев исторические личности вдали от прочих душ, Сокуров (а через него — силы высшие) старается заставить тиранов поговорить и, быть может наконец-то научиться уму-разуму, да только гиблое это дело. Горбатого даже могила не исправит — он и на том свете останется верен своим политическим сентенциям, произносимым ради лозунга, но никак не смысла. В 2023 году эта совсем даже и не сказочная мысль о пропасти между «говорить» и «разговаривать» звучит уже не одиноким голосом человека, а ревом толпы — уже порядком подуставшей от формальности и требующей, может, не перемен, но хотя бы искренности.

обсуждение >>