В Санкт-Петербурге завершилось «Послание к человеку» - фестиваль с богатой историей, обширной программой, множеством традиций и активностей, позволяющих считать его самым передовым смотром в России на сегодняшний день. Некоторое время назад фестиваль угасал, но новая команда взялась его раскачать, и у них получилось. Что же сейчас представляет из себя Message2Man, «Послание к человеку»? И каким мы запомним фестиваль нынешнего 2017 года?

Просвещение человека

«Послание к человеку» – главный российский фестиваль-культуртрегер – стремится стать важным событием для всех горожан и гостей северной столицы. Открытие проходит на Дворцовой площади, под куполом неба: церемония, показ фильма, музыкальный концерт. В первый день устраивается городской велопробег, сопровождающийся показом кино. Фестивалю не сидится в одном кинотеатре, он стремится захватить как можно больше точек в городской среде. В киношколах, книжных магазинах и на других площадках идут лекции и открытые мастер-классы, а также приуроченные к фестивалю выставки и большие дискуссионные панели. Все бесплатно и доступно каждому. При этом лояльностью к массовой культуре М2М не отличается и привозит в Петербург доселе невиданных, малоизвестных гостей, устраивает ретроспективы режиссеров, известных только специалистам и синефилам, акцентирует внимание на тех или иных темах, и так вот ненавязчиво роняет в головы зрителей разнообразные семена просвещения. Разумеется, за всем этим стоит слаженная работа команды фестиваля.

Серьезных дискуссий для людей, профессионально занимающимися теми или иными вопросами культуры, в этом году было две. Международный симпозиум

«Пионеры советского этнокино», затронувший вопросы производства, рецепции и наследия советского этнографического кино, активно экспериментировавшего с визуальными образами таких абстрактных понятий как традиция, цивилизация, отсталость и прогресс. И конференция

«Революция. Призрак бродит по экрану» в Александрийском театре, приуроченная к 100-летию октябрьского переворота. В ней приняли участие российские и зарубежные историки, исследователи и теоретики искусства и кино. Обе дискуссии подкреплялись кинопоказами. Программа из 10 фильмов о революции, собранных

Михаилом Трофименковым и

Алексеем Артамоновым, стала одним из центральных событий фестиваля. Она была посвящена не только русской революции, изменившей ход отечественной истории, но предлагала поразмышлять о революционных процессах как таковых, о политическом кино в целом и воображению революционно настроенных художников, воплощавших в кино смелые мечты о будущем. В программу вошли картины из СССР, Португалии, Испании, Чили, Палестины, Германии, Египта, Японии и Боливии.

Нельзя не отметить и традиционные спецпоказы в местах лишения свободы; в этом году и в предыдущем – в Колпинской колонии для несовершеннолетних. Заключенные Колпина на вид обычные подростки, может, слегка застенчивее, сдержаннее. Все, что от них требуют здесь, – это дисциплина: ходят строем, беспрекословно подчиняются сотрудникам учреждения, встают всякий раз, когда в комнату входит кто-то из охраны (правило соблюдается даже во время массового просмотра кино). Фильм, который стал в этом году посланием к человеку в Колпино, называется «

24 снега». Это картина молодого режиссера-дебютанта Михаила Барынина о якутском коневоде, о его вольной жизни, увлечениях, семье. Красивая, чувственная, живая работа.

Судьба человека

Гостей на фестивале много: почти все фильмы представляют авторы, плюс есть члены жюри и еще специальные, очень дорогие гости. В этом году фестиваль почтил присутствием

Клод Ланцман, 92-летний документалист, живая легенда, один из немногих режиссеров, чьи работы повлияли на миллионы зрителей по всему миру. Его фильм «

Шоа», вышедший в 1985 году и посвященный Холокосту, стал переворотом в мире документального кино. Ланцман побывал на открытии на Дворцовой площади, где показывали отреставрированную полную версию фильма

Дзиги Вертова «

Человек с киноаппаратом», утром стрелял из пушки на Неве, а на следующий день при аншлаге в большом зале киноцентра «Великан парк» представил свой новый фильм «

Напалм».

В картине он рассказывает историю, произошедшую во время его визита в Северную Корею в 1958 году в составе официально приглашенной делегации. Страна тогда выживала после разрушительной Корейской войны, в ходе которой погибло четыре миллиона мирных жителей. Ланцман - коммунист, французский делегат - повстречал там медсестру из корейского Красного креста, и между ними возникла симпатия, хотя только одно слово было понятно им обоим – «напалм». Режиссер рассказывает историю по-стариковски долго, в мельчайших подробностях, неподвижная камера фиксирует его лицо на крупном плане, лишь изредка его перебивают кадры хроники и материалы, снятые им в Пхеньяне во время следующего визита, лет через 50 после той роковой встречи. «Напалм» – необычный фильм: кинематографичность в нем сведена к минимуму, ей просто не придается значение. Автору больше 90 лет, все внешнее - суета и пустяк, просто послушайте, что я вам расскажу. И величавая неторопливость рассказчика, значение, которое он придает каждому слову и, конечно, само лицо 90-летнего режиссера странным образом завораживают. «Напалм» превращается в поэму, история запоминается, а недостающие визуальному ряду элементы сами возникают в голове. А еще этот фильм – ценный документ времени и прижизненный памятник, запечатлевший на века внутренний мир Клода Ланцмана.

Вторым гостям нежданно-негаданно стал

Эрик Робертс - американский актер и брат Джулии Робертс, приехавший на фестиваль «просто так», без фильма, без мастер-класса. Эрик охотно раздавал журналистам интервью, был приветлив и мил, а в конце-концов явившийся в Питер министр Владимир Мединский вручил ему специальный приз «Послания к человеку» «За выдающееся актерское мастерство».

Конкурсные фильмы. На языке звуков и тишины

Тем временем в кинозалах на показах международной программы зрители постигали традиции и ритуалы разных народов, наблюдали молчаливый и напряженный поиск героями гармонии и собственной идентичности, осознание себя как части большого мира. В картине «

Изгоняя зомби» (Италия) вершился обряд массового взаимного побивания плетьми: жители гаитянской деревни верят, что невидимых зомби можно вселить в свои головы и использовать в работе и личной жизни. В фильме «

Рыба» (США-Бразилия) бессловесные рыбаки обнимали и лелеяли только что пойманных рыб. Полнометражный «

Почти рай» (Великобритания) рассказывал о китайской церемонии прощания с умершими глазами 17-летней Ён Лин. Девушка устраивается на работу в похоронную компанию, хотя она слишком юна для этого, даже боится встретить призрака в коридоре крематория. Ён Лин, кажется, в первый раз сталкивается со смертью, а покойников надо омыть по канону, почистить нос и уши, потом одеть, положить в гроб и отправить в крематорий. И все это на глазах скорбящих родственников. Взрослеть приходится быстро, а, отработав какое-то время, Ён Лин решает пойти на курсы медсестер, чтобы спасать жизни людей. Эта очень простая по исполнению картина получила приз за лучший фильм программы «Поколение 14+» на последнем Берлинале, и очень украсила здешний конкурс.

Пять героев фильма «

Такая нежная кожа» (Канада) – культуристы, внешне - настоящие дотракийцы, изнуряющие себя диетами, бесконечными тренировками и косметическими процедурами. Они мало говорят, качают с утра до ночи разнообразные мышцы, позируют на обложки журналов, женятся на таких же массивных барышнях, разделяющих их ценности – гармонию собственного тела. Автор фильма показывает их повседневность и уверяет, что добрее и миролюбивее существ, чем эти ходячие горы мяса в мире не существует.

Герой другого фильма – «

Современный человек» (Дания) – знаменитый скрипач Чарли Сием. Талантливый, молодой, красивый, богатый англичанин с целой армией поклонников, называющих себя «ангелы Чарли». Режиссер

Ева Мульвад следует за героем и пытается понять, почему Чарли может позволить себе все, кроме одного – иметь друзей и заводить отношения с девушками? Неужели виной всему успех? Любопытный герой, но режиссерская работа не идеальная, картина не самая длинная, но рыхлая, никаких сюжетных движений и преобразований с героем не происходит.

Чего не скажешь про еще один конкурсный полный метр «

Для Акима» (США) – картину с последнего Берлинале. Героиню фильма – чернокожую старшеклассницу Дажей – судья отправляет в специальную школу для трудных подростков, склонных к агрессии. Мама плачет, она понимает, что у ее детей очень мало шансов выбраться из маленького Сент-Луиса, и их совсем не останется, если Дажей не закончит учебу. Школу бросают половина всех учеников в городе, и нужно обладать сильной волей, упорством и верой в мечту, чтобы чего-то добиться, если ты чернокожий подросток из штата Миссури. У Дажей все вроде бы складывается, но в выпускной год она оказывается беременной, будущий отец, тоже 17-летний, имеет уже две судимости. Жизнь, кажется снова летит в тартарары. И даже радостный финал (девушка получает заветный диплом – можно поступать в колледж) не обещает хеппи энда – на руках у нее маленький сын, и совсем не ясно, сможет ли она подняться над обстоятельствами.

Гуманистический посыл содержит и короткометражный фильм «

Пастырь» (Нидерланды), где врач Нико ван Хасельт в возрасте 92 лет продолжает активную профессиональную деятельность, одаривая пациентов большим вниманием и заботой. Его враги – страховые компании, бюрократизм которых мешает ведению частной врачебной практики, но доктор отказывается бросить пациентов, таких же старых, как и он сам. В молодости, будучи в концентрационном лагере во время Второй мировой войны, он поклялся, что, если выживет, посвятит жизнь спасению людей, и с тех пор он не мыслит себе иного существования. Он навещает пациентов как член семьи. Одна из самых трогательных сцен фильма – 103-й день рождения одной из бабушек, за здоровьем которой он наблюдает. Воистину жизнь дана на добрые дела.

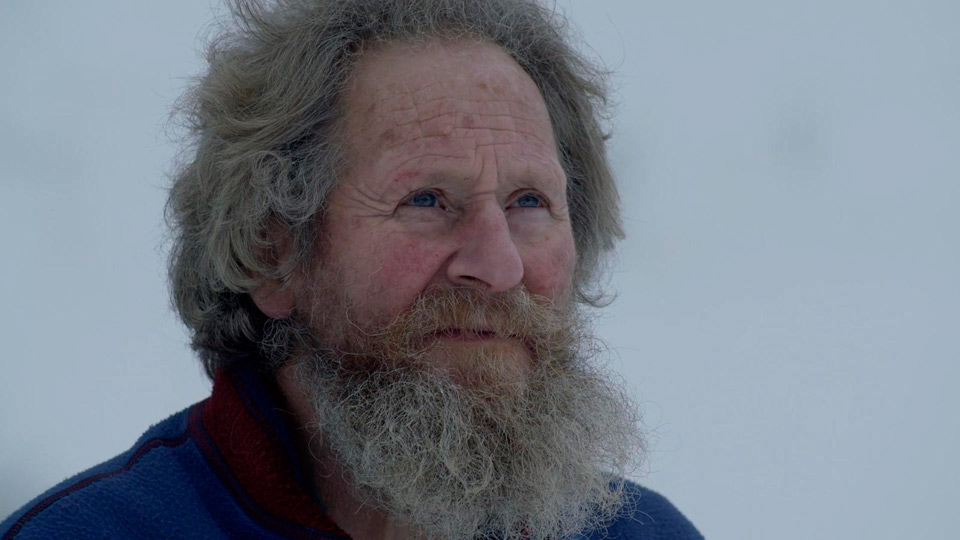

Отрадно, что фильмы о достойной старости в последнее время не редкость. Документалисты всех стран все внимательнее вглядываются в людей, проживших долгую жизнь. На «Послании к человеку» два главных приза (лучший короткометражный фильм и лучший полный метр) взяли фильмы о людях преклонного возраста. «

Звуки зимы» (Бельгия, Швейцария) – это красочная поэтическая картина о жизни седобородого Макса и его друзей, которые делят время между сельскохозяйственной деятельностью и работой на горнолыжной трассе, а в промежутках коротают мирные часы в пабе. Фильм очаровывает упоительной атмосферой спокойствия, тишины, гармонии, единения человека с природой. Если ты ощущаешь себя частью большого мира, то одиночество – не кара, а божья благодать.

Тема звука и тишины поднимается еще как минимум в двух картинах конкурса: грузинский фильм «

Слушая тишину» снимали в интернате для слабослышащих детей, которые занимаются танцами. Героиня короткометражки «

Такая же, как я» (Великобритания) - глухослепонемая датчанка пытается поговорить с женщиной из Непала, живущей в таком же ограниченном мире.

Исскуство выживания в России

Главный приз фестиваля получил фильм

Лидии Шейниной «

Гармония» (Россия). Это история непростой жизни пожилой питерской интеллигентки в одной квартире с племянницей и ее четырьмя детьми. Квартира просторная, в одной из комнат стоит даже рояль, но бабуле приходится постоянно держать оборону и защищать территорию от гадких детей, которые покушаются на личное пространство женщины. Дети есть дети – они ползают, бегают и орут, ломают, разбрасывают. Мама этих маленьких дикарей в конфликте ведет себя индифферентно, не занимает ничью сторону, не ругает отпрысков, вяло принимает бабушкино негодование и остается спокойной. А вот пожилой человек, к тому же не родная бабка, теряет терпение по десять раз на дню.

Шейнина – ученица Марины Разбежкиной, и картина снята в типичной манере разбежкинской школы – постоянное наблюдение и невмешательство. Жюри под руководством

Арутюна Хачатряна единодушно признало «Гармонию» лучшим фильмом конкурса.

В национальном же конкурсе, где было представлено 17 фильмов из Аргентины, Кубы, Индии, Франции, Израиля – снятых в копродукции или нашими соотечественниками, перебравшимся на ПМЖ, а также в разных регионах России – Туве, Адыгее и дважды на маршруте Москва – Владивосток, победу одержал фильм

«Освобождение, инструкция по применению» Александра Кузнецова, гражданина Франции, родом из Новосибирска. Несколько громоздкое русское название картины (оригинальное - We'll Be Alright, т.е. «Все будет хорошо»), посвященной людям с психиатрическими заболеваниями и снятой в сибирском интернате, тем не менее отражает его суть - Александр Кузнецов ставит вопрос об условности понятия «нормальность». Две молодые девушки пытаются добиться признания дееспособности, годами проходя через врачебные освидетельствования и суды.

Получить заветную отметку, кажется, невозможно, даже если ты вообще не похож на психа, а ведь человек, признанный недееспособным, не имеет прав жить самостоятельной жизнью, создавать семью, учиться и работать. Героини фильма полны решимости на этом трудном пути и многого добиваются там, где человек без закалки давно сложил бы руки. В декабре прошлого года фильм получил Гран-при фестиваля «Артдокфест».

Конечно, обо всех фильмах фестиваля рассказать в одном тексте не получится. И хотя год для документального кино выдался не самый лучший (на недостаток сильных картин жаловались еще летом отборщики «Свободной мысли» ММКФ), кураторы снова умудрились сделать программу насыщенной и интересной, и мы, ее зрители, получили столько посланий, сколько смогли уместить в своей голове.

обсуждение >>