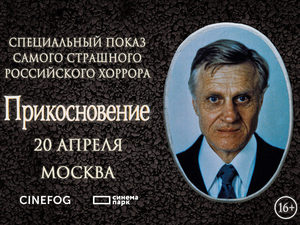

20 июня народному артисту СССР Сергею Константиновичу Тихонову исполнилось бы 85 лет. Отсчет прожитых лет остановился на цифре 71. Он ушел, когда еще было много сил и было главное, что не дает актеру стареть, – желание работать. Его имя стоит в ряду «больших» волковских имен – Чудинова, Шишигин, Ромоданов, Нельский… Объединяет их не только то, что они были актерами от Бога, но и то, что на все времена остались человеческими, нравственными ориентирами для всех в театре. Сергея Константиновича в Волковском вспоминают особенно часто – его ученики работают и теперь. Для них он был и остается «папой Сережей». Добрым, надежным, знающим…

– Во время общения он поражал своими энциклопедическими знаниями. И тем не менее, когда Фирс доверил ему обучать, посчитал для себя необходимым поступить в ГИТИС. Будучи уже зрелым человеком, учился сам и учил нас. Диплом получал вместе с нами, – вспоминает заслуженный артист России Валерий Смирнов.

– Это был мощный человек. Кто бы за свой счет поехал в Ленинку на два месяца, готовился по десять часов в сутки к экзаменам и сдал их на «отлично»? – так оценивает «позднюю» учебу Тихонова народный артист России Владимир Солопов.

– Он много чего умел и знал. Умел слушать, ему можно было довериться. Творческий, увлекающийся человек. Он видел и любил красоту, – отмечает одна из любимых учениц Тихонова, заслуженная артистка России Ирина Чельцова.

«Знал», «любил», «умел», «жил» – даже самые хорошие слова, сказанные в прошедшем времени, наводят грусть. А вот Наталья Ивановна Терентьева говорит о муже по-другому – как о живом. Яркие картинки из его раннего детства рассказывает так, словно это с ней происходило. Вот одно из семейных преданий. Бабушка, которая занималась воспитанием Сережи, не разрешала ему дружить с «плохими» мальчиками, не отпускала гулять, даже прятала одежду. Найти ее желающему отправиться во двор мальчишке никакого труда не составляло. Однажды бабушке показалось, что внука все-таки удалось обхитрить – она спрятала его рубашку и штаны в самовар. Нашел и там!

– Я никогда не разделяла нас – это он, а это я. Этого не делал и Сергей Константинович. Мы всегда были «мы». Мы были друзьями, товарищами.

Объяснить такое слияние душ невозможно, но кто его испытал, знает, что сильнее, ярче и дороже этого нет в жизни ничего.

– Познакомились мы с ним в Московском городском театральном училище. Я уже училась на 2м курсе, а он пришел на первый. Я обратила на него внимание – он от всех студентов отличался серьезностью, сосредоточенностью. Прошел всю войну – с 1941-го до 1946-го был в армии. Мне даже страшновато было немного – очень он официально разговаривал. Его сразу запрягли в общественную работу. Мы тогда готовили вечера – поэтические монтажи о Дзержинском, Кирове, а у него имелся опыт фронтовой самодеятельности. Вот на вечере Дзержинского, сценарий которого он писал, мы с ним и познакомились поближе.

А дальше – как в старых фильмах, которые мы видели много раз, но с удовольствием вновь и вновь погружаемся в их наив, романтику и чистоту. Молодые, красивые парень и девушка гуляют весной по послевоенной Москве. Идут, взявшись за руки, смеются, с эстрады читают друг другу стихи. Он провожает ее и возвращается по ночному городу домой – на другой конец Москвы. Именно так и было. Жаль только, что молодость их опоздала на пять военных лет. Двадцатилетним парнишкой в 1941-м Сергей Константинович попал с медицинским батальоном на передовую. Выносил раненых изпод огня, за что был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Щемящее чувство сострадания, ощущение неоплатного долга появляется каждый раз, когда слушаешь рассказ о тех, кто отдал за Победу свои лучшие годы. А сколько самой разной неустроенности выпало на их долю и после войны!

– Свой брак мы решили утвердить в 1949 году. В перерыве между занятиями забежали в загс – подали заявление. Расписались тоже между лекциями. Потом заглянули в пельменную, заели это пельменями с водочкой и – дальше учиться. После окончания училища поехали в Иркутск. На выпускном вечере наш преподаватель марксизма-ленинизма Коробов, зная, что мы отправляемся в провинциальные театры, напутствовал нас так: «Вы поедете работать, и сирень обдаст вас соответствующим запахом». Мы были детьми своего времени, мы верили, что сирень обязательно обдаст… В Иркутске жили в общежитии. Ничего у нас не было, зарплаты крошечные. В магазинах продавались только омуль и крабы в банках. Из Москвы нас выписали, так что возвращаться было некуда. Родители помочь не могли, лишь иногда присылали посылки с макаронами и крупой. Из Иркутска нас пригласили в Псков, там была та же неустроенность – маленький Никита, а в комнате по углам плесень от сырости. А через три года мы получили приглашение в Ярославль.

И здесь быт наладился не сразу – начинали с комнаты в коммунальной квартире. Денег, как всегда, не хватало. Прирабатывали и на радио, и в самодеятельности. Но сама жизнь была так интересна! Роли, роли, роли… Разные. Шекспир, Пушкин, Шатров. Поиск, осмысление, находки. Роскошь общения с мастерами Волковской сцены. Пришли признание и любовь зрителя. Появились ученики, которых любил он и которые любили его. Преподавателей в театральном училище немало, но «папа Сережа» – только он. Трудности начались во время перемен. В годы перестройки Сергея Константиновича как исполнителя роли Ленина спросили, как он относится к вождю.

– Был артист Геловани, который играл Сталина. Когда было разоблачение, он умер. Я жив. Но не могу сказать, что мне легко.

Испытание перестройкой для многих из этого поколения оказалось едва ли не тяжелее испытания войной. Для Сергея Константиновича – тяжелее. Ведь с войны он вернулся живым. Душевный крах переступить не удалось. В домашнем архиве хранится видеопленка с записью его разговора на даче с сыном Никитой. Жаркий летний день, утопающая в зелени дача, грустный Сергей Константинович в кресле.

– Папуля, скажи, чем плохо так сидеть? Почему надо биться за роли, за место в театре?

– Я не могу ответить просто: «Не могу не играть». Тут сложнее. Первое – творческий рефлекс, выработанный за всю жизнь, за 50 лет. Потребность искать, формировать, отдавать. Этого тебя лишают не по твоему решению, а насильственным путем… Тут есть и престиж, и честолюбие, и профессиональная гордость. Есть еще возможности, которые позволяют давать зрителю впечатление. Это говорим не мы с мамой, а зрители. И это повышает меру ответственности за тех, кого мы приручили. Я понимаю, что происходит смена поколений, но я вижу переход плавный, не бандитский…

Наталья Ивановна не любит вспоминать это тяжелое для них обоих время.

– Все было в нашей жизни. И хорошего много, и трудного, и обиды были. Мы прожили нормальную жизнь. У меня есть фотография, где мы идем по Первомайскому бульвару. Идем в ногу. Вот так мы и по жизни прошли – в ногу.

За 37 лет служения театру Тихонов подарил ярославцам более двухсот ролей. За 30 лет преподавания в театральном училище научил актерскому мастерству сотни молодых ребят. Он сохранил верность своему делу, а это считал в жизни главным. Не сумел только одного – согласиться с тем, что жизнь его поколения была ошибкой. Не перестроился. Навсегда остался романтиком.

Театр - Ярославль Автор: По материалам прессы Опубликовано: 21.06.2006

20 июня театр имени Фёдора Волкова, Ярославский государственный театральный институт, театральная общественность отметят 90-летие со дня рождения народного артиста СССР Сергея Константиновича Тихонова.

Бессмыслица обыденного

В судьбе народного артиста СССР Сергея Тихонова отразилась эпоха. В театр он пришёл, по его словам, «не рано, в 29 лет». Тихонов называл себя Лёнькой Королёвым (как в песне Булата Окуджавы), в сорок первом ушедшим с московского двора, со школьной скамьи на фронт. Он защищал родную Москву на подступах к ней, прошёл всю войну в составе стрелковой дивизии, встретив победу в Чехии.

За свою театральную жизнь он сыграл 200 ролей, самых разных – эпизодических и главных. Волковской сцене он посвятил 36 лет своей творческой жизни.

Время расцвета таланта Тихонова на Волковской сцене – 70-е годы. В эту пору он сыграет шукшинского героя в спектакле «Характеры», Мюнхгаузена в «Самом правдивом», учёного Цветкова (прообразом которого был академик Флёров) в спектакле «Человек и глобус», Правдина в «Недоросле», поэта Рощина (Михаила Светлова) в спектакле «Единственный свидетель», Оргона в «Тартюфе» Мольера, Сальери в «Маленьких трагедиях» Пушкина, Репетилова в «Горе от ума», Юсова в «Доходном месте», доктора Макарова в «Варварах», Ленина («Революционный этюд» М. Шатрова).

Мюнхгаузен и другие персонажи, которых играл Тихонов, мало походили на героев традиционных советских пьес. Сергей Константинович открывал в этом герое нечто родственное самому себе. Ближайшие его собратья по духу – Сирано де Бержерак и Дон-Кихот. Как и барон Мюнхгаузен, он встречался с Софоклом, беседовал с Шекспиром, позировал Рембрандту, поднимался с хронометром к звёздам, чтобы оттуда наблюдать вращение Земли. В своём творчестве, как это видится сегодня, своей открытой человечностью он противостоял казённой идеологизации всех сторон жизни. Он высмеивал «бессмыслицу обыденного и обыденную бессмысленность». В стихии комического он был виртуозом. Он был мастером ведения диалога, стремительно неожиданного, философского, парадоксально иронического.

Он как будто не был в жизни записным красавцем, амплуа героя-любовника принадлежало другим актёрам. Другое дело, что чудаки и чудики в творчестве Тихонова становились романтическими героями. Тихоновские чудаки, которых он любил и которым безоговорочно верил, были не только мечтателями. Они творили, создавали и строили мир. Искал родную душу барон Мюнхгаузен, влюблённый, поэтичный, остро чувствующий и легкоранимый. Он поражал неожиданной горечью и печалью. Это совпадало с душевными струнами актёра. А фраза героя: «Такой великолепный стрелок, а не попал в самого себя!..» – заденет его личностно. Вместе с горечью к его герою приходила мудрость.

Парадоксы страсти

Тихонову многое не довелось сыграть. Он мог бы блистательно играть в спектаклях по пьесам М. Булгакова и Е. Шварца, Н. Эрдмана и Ж. Ануя, мог быть героем пьес Т. Уильямса и М. Фриша. И всё-таки его репертуару может позавидовать любой актёр. Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, Фонвизин, Пушкин, Грибоедов, Островский, Горький, Чехов, Достоевский, Арбузов, Розов, Шукшин.

Тихонов легко заражал зрителя несравненной теплотой, юмором. Его юношеская порывистость смягчалась его же внутренней уравновешенностью. Его чудаки бывали разными. Петр III тоже был из породы чудаков. Но этот чудак и безумец разрушал всё вокруг себя.

В истории Сальери Тихонов сыграл парадокс. Его Сальери не был чудаком. Он был Героем. Сальери–Тихонов боролся с самим Создателем, действовал крупно, в масштабах Вселенной, вызывал на битву Провидение, Судьбу, Рок! Страстно жаждал исправить Божественную ошибку в устройстве мироздания. В Сальери Тихонов сыграл не ущерб, не зависть, а вдохновение. В его Сальери жило моцартовское начало. «Предаться неге творческой мечты» – это Сальери говорит о себе, размышлял актёр, – значит, и он способен мечтать, воспарить духом? Но какое чудовищное противоречие и деформация творческой энергии!

Его роли становились автопризнанием, авторской исповедью. Пребывание на сцене для него никогда не было лёгким, безоблачным. Он был привязан к театру мучительной и страстной любовью. Не мог и не хотел мириться с компромиссами. Театр принёс ему много самых больших радостей, и он же явился причиной мучительных раздумий, горечи и страданий. Он был чрезвычайно взыскателен к самому себе, требователен, даже суров. И никогда не оставался до конца удовлетворённым, продолжая неустанно искать новое в уже созданных ролях. Философская ирония Тихонова всегда теплила в себе надежду. В «Революционном этюде» он сыграл остроироничного Ленина. Ленина, критикующего комчванство, чинуш и бюрократов, отсутствие культуры в человеке. Владимир Воронцов ставил этот спектакль как реквием прожитому и уходящему веку.

Театральная педагогика – это другая стезя творческой работы Тихонова. Менее видимая, но не менее значимая. Сергей Константинович как мастер-руководитель курса осуществил семь выпусков в театральном училище и в институте. Его стаж как педагога – три десятилетия. Лучшее признание его учеников в их трепетном отношении к Учителю. Все они, как один, любовно называли его между собой – «папа Серёжа». Для Тихонова – актёра и педагога – театр остался навсегда высшим проявлением духовно богатой индивидуальности. Своим ученикам он нередко приводил в пример слова К. С. Станиславского: «Невозможно жить повседневно жизнью мещанина и обывателя – и завтра выйти на сцену и сыграть страсти Шекспира». Эта проблема, заложенная в самой природе актёрского творчества и человеческой жизни. Искренность, чистота, непосредственность – это то, что очень трудно сыграть, это должно быть в природе характера. Тихонов обладал редким обаянием. Это было обаяние личности страстной, крупной, сильной, неравнодушной.

Гончарный круг

В 1973 году режиссёр Вадим Дербенёв снимает фильм «Гончарный круг» по повести ярославского писателя Владимира Ионова. Съёмки проходили в живописных местах Некрасовского района, на речке Княгине. Сюжет был как будто непритязателен. Кино о том, как снимается кино. Столичная киногруппа едет в деревню создавать фильм о гончаре-умельце. Но в основе сценария была заложена скрытая развернутая притча о русском святом – скудельнике, мастере и гончаре (его сыграл замечательный актёр Андрей Файт). И о его друге – своеобразном юродивом Макаре – в его роли мы увидели Сергея Тихонова. Макар у Тихонова – внешне колючий и задиристый пересмешник, сельский острослов, вроде гоголевского Рудого Панько – крестьянский сын, рассказчик с душой мудреца. Искусство и святость в фильме живут бок о бок. Мастера творят, поэтически воспринимают мир, передают духовный свет тем, кто живёт рядом, сообщая жизни высший смысл. В песне к фильму, созданной ярославским поэтом Евгением Савиновым, земной шар и виделся тем гончарным кругом, который вертит Создатель… Добрым и поэтичным был этот фильм. Глиняную книгу века писали герои фильма. Лепка горшков и скудельных сосудов – это не что иное, как метафора творения человека и его духовного мира. В двух собеседниках-друзьях был жив постоянный голос совести, была и чистота покаянного самоотрицания, чистота отношения к самому себе. Художник непременно несёт в себе святость служения делу, ремеслу, у него чистые руки и сердце ребёнка. Кинорежиссёра, учившегося жизни у стариков, играл молодой в ту пору Эдуард Марцевич. В фильме снимались волковцы Иосиф Кутянский и Лев Дубов, а в роли партийного руководителя местного звена выступил Рэм Юстинов.

У времени в плену

В 1973 году любимый «чудик» Тихонова – ветеринар Козулин («Даёшь сердце!» из «Характеров» Шукшина лихо выскакивал на улицу с двустволкой и радостно палил в звёздное небушко! – Победа в медицине! Даёшь сердце!

Это было актёрское открытие. Козулин был молодой, лез на рожон, играл «шизю», актёрствовал, иронизировал над власть предержащими. Хозяином сюжета был герой, внутренне свободный перед хамством. Он смеялся над казённым обращением с человеком и торжествовал, обвинял и ликовал. Восклицание «Даёшь сердце!» зрительный зал воспринимал как призыв к чуткости, к сердечности, к сопереживанию.

Почти через двадцать лет в спектакле «Верую!» (постановка В. Сергеева) герой Тихонова стал иным. На двадцать лет старше. Мудрее, опытнее, печальнее.

Подумалось, что такой Козулин вряд ли осмелится на неординарный, особый поступок, вроде того, чтобы выстрелить несколько раз в ночное небо, отсалютовав победе зарубежной медицины.

Тихонов остро чувствовал скрытую трагедийность шукшинского слова. Актёр суров и серьёзен, его герой зримо увидел подступившую беду. Теперь Козулин стреляет потому, что даёт сигнал миру о беде, о том, что человек – над обрывом, на краю жизни. Козулин, какого играл теперь Сергей Тихонов, стрелял от горя и безысходности, от отчаяния, и его выстрелы – сигнал бедствия! Крик о помощи погибающего человека.

– А как же иначе? – ответил на мои вопросы Сергей Константинович. В интонации его появилась тяжёлая грусть, и стало ясно, что Тихонов заново перечитал Шукшина, и в рассказе «Даёшь сердце!» открылось что-то потаённое… В новом спектакле Тихонов играл трагедию Козулина, вступившего в новое, жёсткое время, как глубоко личную, выстраданную тему художника, оказавшегося заложником вечности «у времени в плену». Теперь его Козулина беспрестанно «воспитывают», превращая в «мальчика для битья», в шута и клоуна, обвиняя в том, в чём он неповинен. Он отбивается из последних сил… Поберечь себя, свои последние силы... Смехом? Какое там... Не возьмёшь!

В спектакле его герой слышал рвущий душу женский плач на старом погосте.

Тихонов оставался рыцарем сцены и рыцарем в жизни и в ту лихую пору, когда эпоха романтиков и чудаков обрушилась и канула в бездну. Новое время выдвинуло на первый план прагматику и жёсткую рациональность, материальное затмило духовное. В прошлом осталось всё, что было завоёвано сердцем. Он верил до конца, что рыцарство – честь, совесть, героика – всегда будет в почёте в «мнении народном». Мог ли он с его героями-чудаками, героями-безумцами, с его раненым сердцем жить в послерыцарскую эпоху?

Тихонов обнажал в этом спектакле человеческое сердце…

Давно, в военные годы, на фронте ранили его друга. Сергей подполз к нему. Грудь товарища была разорвана осколком, и живое, кровоточащее, обнажённое сердце билось и трепетало…

Время изменилось.

Теперь это было Его собственное Сердце…

Маргарита ВАНЯШОВА

18 июня 2011

обсуждение >>