Скоро редакция сайта Кино-Театр.ру подведет самые полные киноитоги года и расскажет о лучших картинах 2018-го, а пока уже традиционная десятка Алексея Филиппова – ленты, которые до российского проката так и не добрались (возможно – пока). Все, что показывали на международных и отечественных кинофестивалях, премьеры Netflix и прочие скрытые жемчужины в подборке, чье название не намекает ни на что такое.

10. «

Американские животные», реж.

Барт Лейтон

Старшеклассники Уоррен (

Эван Питерс) и Спенс (

Барри Кеоган) готовятся ко вступлению во взрослую жизнь и начинают переживать, что великих свершений им не светит, а схватить за хвост американскую мечту не так уж просто. Тогда они решаются на ограбление: в местной библиотеке можно поживиться уникальными фолиантами

Джона Джеймса Одюбона «Птицы Америки» – альбомами с графикой, описывающей в том числе и очень редких птиц США. Все, разумеется, выходит не как в кино. Режиссер Барт Лейтон не столько снимает энергичный триллер по сценарию «ожидания/реальность», сколько размышляет о том, насколько искусство романтизирует что бы то ни было. Отдающая хтонью графика Одюбона наверняка изящнее многих птиц, которых он запечатлел, да и, вероятно, переживет некоторые виды. Ограбление в кино – совсем не то же самое, что в жизни: ладони потеют, музыка за кадром не играет, заложники мочатся под себя. Наконец, реальная история ограбления (а это как раз она) даже в половину не так цельна и энергична, как выглядит в очень кинематографичном пересказе Лейтона, который нет-нет, да поддаст драматизма склейкой-другой и поиграет режиссерскими мускулами. Чтобы зритель не забывал об этом свойстве запечатленных в искусстве мечтаний, в кадре постоянно возникают реальные Уоррен, Спенс и два их приятеля, решившиеся на большой переполох в маленькой Пенсильвании. Чуда не случилось: они тоже стали обычными гражданами, а не царями жизни, как мечтали.

9. «

Листья травы», реж.

Хон Сан Су

Двадцать вторая картина в насыщенной фильмографии корейского режиссера Хон Сан-Су, который с 2008 года как начал снимать по фильму-два в год, так и не думает сдавать обороты. На прошлогоднем Берлинале в конкурсе участвовала его «Ночью у моря одна», принесшая Ким Мин-Хи приз за главную женскую роль; «Трава», приехавшая в программу «Форум», – уже третий его фильм с тех пор. Поэтичное название, отсылающее к сборнику стихов Уолта Уитмена, ему идеально подходит: в рамках лапидарной 70-минутной драмы, выдержанной в монохроме, Сан-Су остроумно размышляет о том, из какого сора растет проза, а также пытается нащупать грань между реальностью и фикшном.

Читать рецензию на «Листья травы» Хон Сан Су

8. «

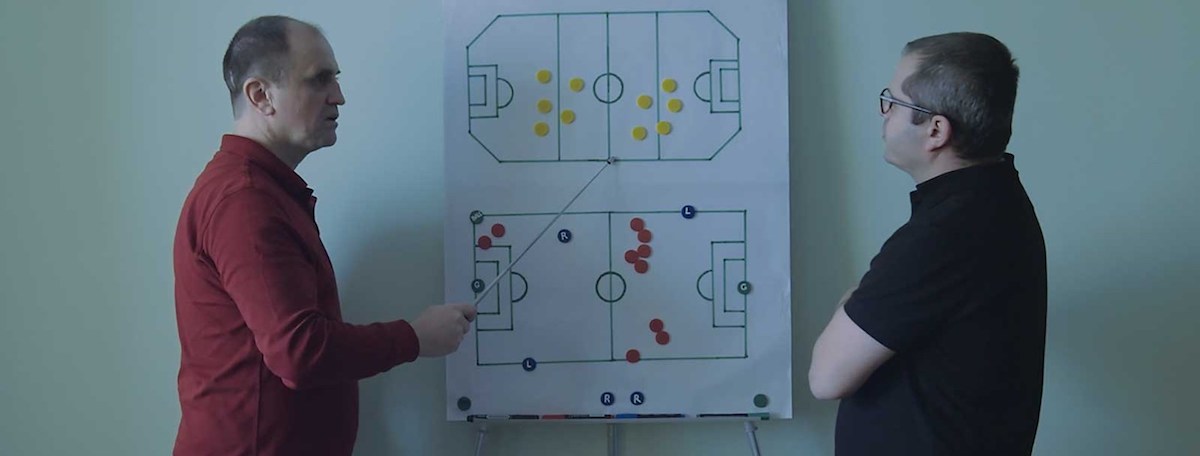

Бесконечный футбол», реж.

Корнелиу Порумбою

Остроумный документальный фильм одного из лидеров румынской новой волны, который умудряется из заурядных бесед о футболе со своим приятелем выстроить настоящий трактат о локальной жажде царствия небесного. Знакомый Порумбою, скромный румынский чиновник, в юности получил травму на спортивной площадке, а потому одержим идеей бесконтактного и абсолютно безопасного футбола. Обсуждая с ним самые шизофренические, казалось бы, идеи, режиссер, славящийся абсурдистским чувством юмора и умением найти человеческую драму даже в словаре («

Полицейский, имя прилагательное»), выходит на мысль о бесконечном запросе на высшую справедливость и нежелание принимать религиозную категорию страдания.

7. «

Война Анны», реж.

Алексей Федорченко

В «Войне Анны» режиссер Алексей Федорченко, известный самобытными как этническими, так и в каком-то смысле историческими картинами («

Овсянки», «

Ангелы революции»), возвращает войну отдельно взятому человеку, лишает ее статуса мраморной надробной плиты. Это и индивидуальное переживание маленькой девочки, и сказка про темноту, и сжатый до капли воды океан, где отражаются ужасы и инстинкты войны, и документальный триллер (историю Анны из Полтавской губернии, просидевшей два года в камине, Федорченко прочитал в ЖЖ, а не в «Дневнике Анны Франк», как частенько думают). Все это умещается между первой и последней сценой, которые режиссер придумал до того, как предложить

Наталье Мещаниновой (сценарий «

Аритмии», текст и режиссура «

Комбината "Надежды"») написать эту историю. В сущности, ничего больше и не надо: когда Федорченко говорит, что «Войной Анны» закрыл тему войны – это про эти два легко монтирующиеся в высказывание эпизода. Между ними – слипающиеся в безвременное забытье два года выживания в камине, фантасмагорически-документальное мясо, где есть солнечный свет, разноязыкие голоса, сливающиеся в едва различимый гомон, макабрическая фашистская вечеринка с вполне реальными печеньями в виде свастики, американские мультфильмы с проектора, чучело волка, питие мочи из ботинка, поедание помидора, рядом с которыми двое занимались сексом (но для Анны это всего лишь две ноги возле еды).

Читать рецензию на «Войну Анны» Алексея Федорченко

6. «

Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», реж.

Раду Жуде

Монументальное размышление о роли Румынии во Второй Мировой войне и исторической памяти. Режиссер Раду Жуде («

Браво!») рассказывает о том, как театральная постановщица Мариана (

Иона Якоб) в рамках дня города собирается поставить на площади документальное уличное представление, напоминающее, как в стране решался «еврейский вопрос» во время войны. Местные власти стараются сгладить углы, так как поднимать эту тему до сих пор неудобно (Холокост в Румынии по масштабам уступал только, понятно, Германии), пожилые волонтеры не хотят играть евреев и цыган, вдобавок Мариана оказывается беременной – от мужчины, который не собирается брать за это ответственность. «Мне плевать» – не только самый жуткий портрет консервативного поворота наших дней, когда современные румыны радостно приветствуют отечественные и немецкие войска в форме Второй Мировой, видя в прошлом некое могущество, какого нет сейчас. Жуде совершает еще один поворот винта: самое страшное, что даже размышление об этом ничего не меняет – после макабра на площади Мариана уже думает о следующей работе где-то в Европе и сама легко абстрагируется от мрачных мыслей, которые породил ее спектакль. Не мы такие, история такая.

5. «

Поророка», реж.

Константин Попеску младший

Будто издевающаяся над присказкой о счастливых и несчастливых семьях румынская драма: живущая в гармонии чета Ионеско теряет на детской площадке маленькую дочь – и их вполне благополучный мир идет трещинами, зарастает беспросветными протоколами, щетинится взаимными обвинениями, набрякает виной и отчаянием. По завязке «Поророку» легко спутать с «

Нелюбовью» (об этом не пошутил только ленивый), но Попеску не стремится в зону политических и прочих обобщений, его, скорее, интересует безжалостная подошва рока, под чьим давлением рассыпаются даже самые крепкие, казалось бы, социальные институты. Экзотичное название картины отсылает к амазонскому прозвищу аномально высоких волн, которые зарождаются в устьях маленьких рек. В этой диковинной аналогии к румынской жизни «Поророка» близка к позапрошлогоднему шедевру «

Cьераневада»

Кристи Пую, а по созерцательной методичности напоминает «Полицейский, имя прилагательное» Корнелиу Порумбою, где главный герой много ходит и много разговаривает о жизни. Наконец, фамилия Ионеско – еще один ключ к картине: знаменитый драматург неоднократно описывал, как реальность начинает идти трещинами, когда случается внутренний разлад.

4. «

Аннигиляция», реж.

Алекс Гарленд

Сценарист и писатель Алекс Гарленд, несколько лет назад успешно дебютировавший в режиссуре сай-фаем «

Из машины», продолжает рассказывать заковыристые научно-фантастические истории, где за тревожными или даже мрачными образами будущего скрываются экзистенциальные проблемы. Биолог Лина (

Натали Портман) в составе группы женщин-ученых отправляется в загадочную зону, возникшую вокруг места падения метеорита; помимо интересов науки и национальной безопасности их всех ведет туда внутренняя рана – кто-то болен, кто-то потерял близких. Основанная на пространном романе

Джеффа Вандермеера «Аннигиляция» Гарленда напоминает помесь «

Сталкера», «

Соляриса» и «

Побудь в моей шкуре» – визионерских сай-фаев, где сложные человеческие переживания разыгрываются при помощи невиданного. В ходе прогулки по зоне Лина наблюдает, как мутируют и распадаются на атомы люди, их знания, их отношения и даже речь. То, что отвердело, то не победит.

3. «

Бисби 17», реж.

Роберт Грин

Впечатляющая документальная реконструкция событий столетней давности, когда из городка Бисби под дулами ружей выгнали шахтеров, боровшихся за свои права. Инцидент в штате Аризона, закончившийся депортацией тысячи человек, тщательно замалчивался все эти годы, но Грин не только «отмечает» столетний юбилей этого вопиющего происшествия и ищет в прошлом отзвуки постправды и политики Трампа, но размышляет о призраках прошлого и национальной памяти, о человеческой беззащитности и невероятном умении искусства (в данном случае не только кино, но и своего рода косплея) передавать самый тяжелый и хрупкий опыт.

2. «

Дикие мальчишки», реж.

Бертран Мандико

Пятеро мальчуганов из аристократических семей насилуют на уроке литературы преподавательницу: спектакль под ее властным руководством перетекает в оргию, спровоцированную злым духом. Детей (их играют, разумеется, актрисы) сначала судят, а потом вверяют в руки загадочного Капитана, который везет нерадивый квинтет на остров наслаждений, где они должны перевоспитаться. Дебютант Бертран Мандико снял авантюрную и сновидческую одиссею по волнам сексуальности и гендерной теории, в которой сплетаются недвусмысленные образы-эвфемизмы, отголоски подростковых романов о дальних плаваниях и изобразительное неистовство фильмов начала XX века. Мандико, впрочем, больше резонирует с экспериментаторами, которые из визуальной манеры немого кино черпают собственную эстетику: «Дикие мальчишки» напоминают микс «

Повелителя мух» и «

Детей капитана Гранта», если бы их снял

Гай Мэддин. Вдобавок это подробное высказывание о мужских и женских ролях, гендерной самоидентификации, а также дихотомии власть-удовольствие.

1. «

Мадлен Мадлен», реж.

Жозефин Декер

Компактная инди-драма про девушку с загадочным психологическим недугом Мадлен (

Хелена Ховард), которая проходит через стандартный водоворот взросления, а также играет в театральном кружке под руководством беременной постановщицы Евангелины (

Молли Паркер) и слишком глубоко погружается в предлагаемые обстоятельства. Лента Декер и сама предлагает погрузиться в переживания Мадлен как можно глубже: блики, расфокусы, завораживающий аудио- и визуальные ритмы – что-то среднее между сеансом гипноза, психотерапии и актом художественного сопереживания. Попутно «Мадлен Мадлен» намечает бесконечные границы и манипуляции, которые опутывают человека: мать-дочь, наставница-ученица, реальность-вымысел, кошка-черепаха. Все это и игра, и метафора, и кассаветиевский полароид жизни, но вместе с тем – энергичное упражнение на эмпатию и умение отличить идею предмета от него самого. Такой кавер американского независимого на «

Персону».

обсуждение >>