Вот и затих уже скандал вокруг Музея кино. Затих, будто не было. Часть сотрудников ушли, часть осталось, а общество переключилось на обсуждение событий более актуальных и свежих, а также, разумеется, на подготовку к новогодним праздникам, благо уже конец ноября на дворе, и давно пора закупаться елочными игрушками. В конце концов, на все наши проблемы, ситуации, реформы и несправедливости нервов не напасешься. А история с Музеем кино - настолько типична для последних лет, что даже скучно ее пересказывать: очередное небрежное решение минкультуры, очередное наплевательское отношение к знающим и компетентным людям и предпочтение им якобы эффективных менеджеров, которые на деле оказываются совершенно неэффективными в конкретных ситуациях…

Однако если присмотреться к истории вокруг Музея кино внимательнее, то обнаружится и еще один - куда более печальный и глубинный аспект - который, кажется, ускользнул от многочисленных комментаторов этой ситуации. По мере того, как разворачивался скандал, то и дело возникало ощущение, что огромная часть нашего общества (даже вполне себе просвещенного), если мельком о Музее кино и слыхала, то уж точно не понимает, зачем он нужен и чем занимается.

Если 10 лет назад Музей кино ассоциировался с кинопоказами, огромной просветительской работой в области кинематографа, с редчайшими картинами, которые можно было посмотреть только в залах на Красной Пресне, то после того, как Музей выселили из Киноцентра, суть деятельности этой организации стала для многих не совсем понятна.

Разумеется, «не для всех понятна» - вовсе не означает, не важна. По крайней мере в мультипликационной области, Музей кино – организация бесценная, ибо именно здесь собраны множество артефактов, связанных с мультипликационным производством: эскизы, наброски, компоновки, фазы, куклы…

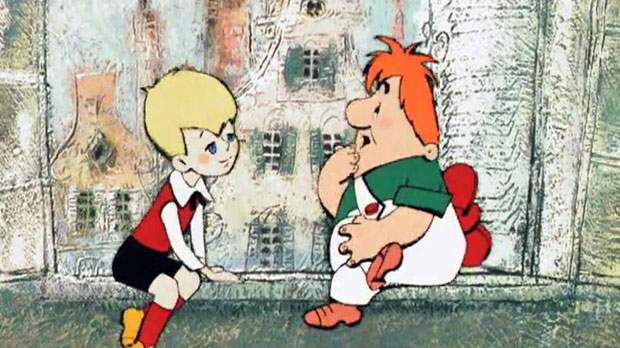

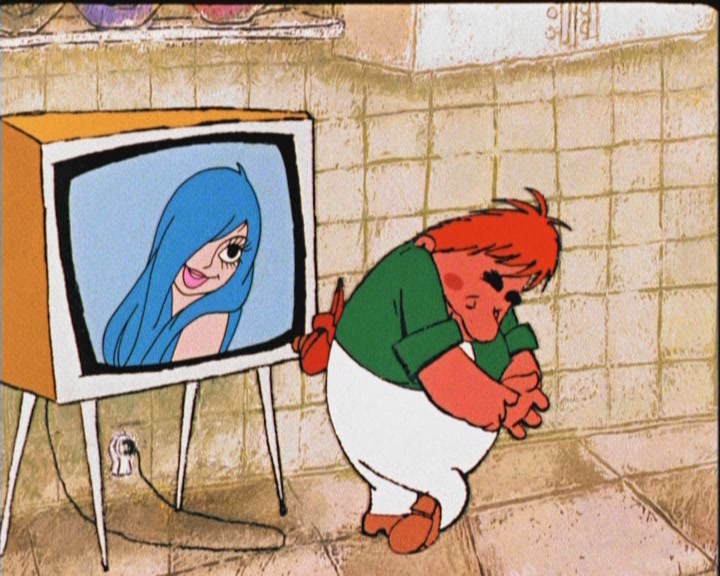

Официально около 15 тыс. экспонатов, а если включать те предметы, которые в Музее хранятся, но еще не поставлены на учет (это ведь долгий процесс: нужно оценить, проверить подлинность и проч.), то и до 30 тыс. наберется. Эскизы из

«Снежной королевы» и

«Умки»,

«Карлсона» и

«Винни-Пуха», куклы

муми-троллей и, конечно же, знаменитый

Чебурашка, которого при последнем страховании оценили в 3 млн. рублей. Все это – экспонаты Музея. Самые старые – артефакты от довоенных еще

«Межпланетной революции» и

«Китая в огне». Однако есть и совсем современные: пластилиновые объекты из

«Горы самоцветов», работы

Александра Петрова,

Михаила Алдашина,

Валентина Ольшванга.

Осознать величие этой коллекции могут немногие. Как точно замечает старший научный сотрудник Музея кино по анимационному направлению

Павел Шведов,

«художникам-мультипликаторам не повезло: нет должной оценки их творчества». «Даже если сравнивать с другими прикладными искусствами, - говорит Шведов, -

будь то театральное или декоративно-прикладное, художники-мультипликаторы все равно проигрывают, про них никто не знает. В идеале, Музей кино должен заниматься, в частности, и этим, то есть популяризацией и пропагандой их творчества и тогда, возможно, рано или поздно возникнет мультипликационный арт-рынок, подобный тому, который существует в Америке или Японии».

Важность кино-артефактов (в частности, мультипликационных) недооценивалась в нашей стране всегда. Как результат, их сохранилось на порядок меньше, чем во многих развитых анимациях. Известны истории, когда рабочие материалы к фильму выкидывались коробками, как ненужный хлам, а уж случаев, когда они просто-напросто куда-то с годами исчезали, не счесть.

«Художники, режиссеры, любые люди, находящиеся в творческой группе, создавая те или иные предметы для фильма, не задумывались, конечно, что эти предметы могут какой-то дальнейшей жизнью жить, - объясняет Павел Шведов. -

Были те, кто забирал из студии все свои работы и складировал все дома. Но таких не много".

Коллекция Музея собиралась по крупицам, отчасти, конечно, она формировалась из "закромов" студий, но очень многие материалы передавались в Музей режиссерами, художниками и их наследниками. Нередко сами передающие (если речь шла о наследниках) с трудом понимали, что именно они отдают, так что сотрудникам Музея, порой с помощью сторонних экспертов, приходилось проводить серьезные исследования, чтобы установить происхождение того или иного предмета, к какому фильму он относится, кем именно был создан, является ли подлинным.

"При формировании Музея больше уделялось внимания именно исторической ценности, то есть прикладному значению этих предметов, - рассказывает Шведов. -

В итоге это влекло за собой, с одной стороны, очень рачительное, бережное комплектование внутри Музея, а с другой стороны, комплектование и сбор явно доминировали по сравнению с изучением и пропагандой».

Однако то начальный этап. В последние годы, когда коллекция Музея стала уже более чем существенной, дошли руки и до, собственно, пропаганды. Музей кино и сам организовал за минувшее десятилетие немало выставок, и неоднократно предоставлял экспонаты для чужих проектов. Выставки

Федора Хитрука и

Леонида Шварцмана, проект

«Герои нашей анимации», приуроченный к 100-летию российской мультипликации, обаятельная новогодняя инсталляция в Галерее на Солянке, небольшая, но концептуальная экспозиция, посвященная

«Веселой карусели», - все эти мероприятия собрали тысячи зрителей, заставив множество людей посмотреть на мультипликацию новыми глазами, оценить красоту изображения, изящество композиции, обаяние застывшего кадра и искусство его оживления.

Сложностей, связанных именно с пропагандистским направлением, возникало множество. Первая из них, конечно, связана с отсутствием у Музея собственного выставочного пространства. Вторая - с тем, что в России не так уж много профессиональных кураторов кино- и анимационных выставок. Да и культурный опыт в этой сфере не богат: практически приходилось изобретать велосипед, опираясь на интуицию и западные традиции. Но самая главная проблема всегда заключалась в том, что тему приходилось раскручивать с нуля, обяъсняя себе и окружающим (от остальных участников до зрителей), зачем все это нужно.

«Активность может быть тогда, когда есть запрос – запрос, связанный даже не с потребностями публики, а с тем, что существует значительное число людей, изучающих тему, - объясняет Шведов. -

В текущей ситуации, когда институт весь законсервирован, сложно представить себе активную программу по использованию тех предметов, которые в Музее находятся. Понятно, что такого рода институты не должны вариться в собственном соку, а должны обеспечивать потребности людей, которые занимаются культурологией и искусствоведением».

Тем не менее, после некоторого количества вполне успешных проектов, начало казаться, что лед тронулся. У Музея были большие планы, множество идей, да и в обществе все более отчетливо формировался запрос на проекты с участием Музея. Не только выставочные. Книги, Интернет-публикации, выведение в свет оцифрованных архивов... одним словом, выкладывание того культурного фундамента, который, увы, не сформировался в нашей стране исторически, но который совершенно необходим для органичного развития киноискусства вообще и анимационного - в частности. Историческая рефлексия по поводу национальной традиции, формирование представления об анимации как о виде искусства (а не развлечении для малышей), выделение (не интуитивное, а именно научно со всех сторон обоснованное) тех ключевых точек, которые определяют развитие и особенности нашей мультипликации. И, конечно, пропаганда искусства мультипликации.

Сегодня Музею кино, как говорится, перебили крылья - чиновники Минкультуры, ангажированные кинематографисты, которые не вникают и не хотят даже задумываться о сути деятельности этой организации, большое российское общество, которое бесконечно требует "мультиков", полагая, будто "мультики" производятся компьютерами и нужно только включить правильную кнопку... в общем, в очередной раз в нашей стране сломали что-то ценное, походя, даже не вникнув, не задумавшись, не замешкавшись. И можно забыть о небольшом (по меркам страны) административном скандале, однако нужно понимать, что эта ситуация будет иметь последствия не столько для Клеймана и коллектива Музея, сколько для нашей анимации, нашего кино и всей страны.

обсуждение >>