100 лет назад, 9 января 2024 года родился Сергей Параджанов — легенда советского, армянского и yкpaинcкoго кино. Вспоминаем текст Сергея Кудрявцева об «Андриеше» — полузабытом дебюте режиссера, из которого вырос узнаваемый авторский стиль, по сей день вдохновляющий художников, постановщиков, визионеров и даже Леди Гагу.

Довольно распространено мнение, что истинный кинематограф

Сергея Параджанова начался только с фильма

«Тени забытых предков», поставленного режиссером уже в 40-летнем возрасте. Однако и в дебютной ленте

«Андриеш», созданной десятилетием ранее двумя молодыми выпускниками ВГИКа —

Яковом Базеляном и Сергеем Параджановым, — уже можно при желании заметить типичные черты параджановского стиля.

Читать

Искусство выживать: легенды и люди в фильмах «Тени забытых предков» и «Последний человек на Земле»

Вероятно, его гораздо выше оценивают в зарубежных странах: и на Западе, и на Востоке. О чем свидетельствует, в частности, совсем свежий [

для 2015-го — прим.ред] пример: включение ленты

«Цвет граната» в специальную программу мировой классики на 18-м Шанхайском международном кинофестивале класса «А». Кстати, оператор данного фильма

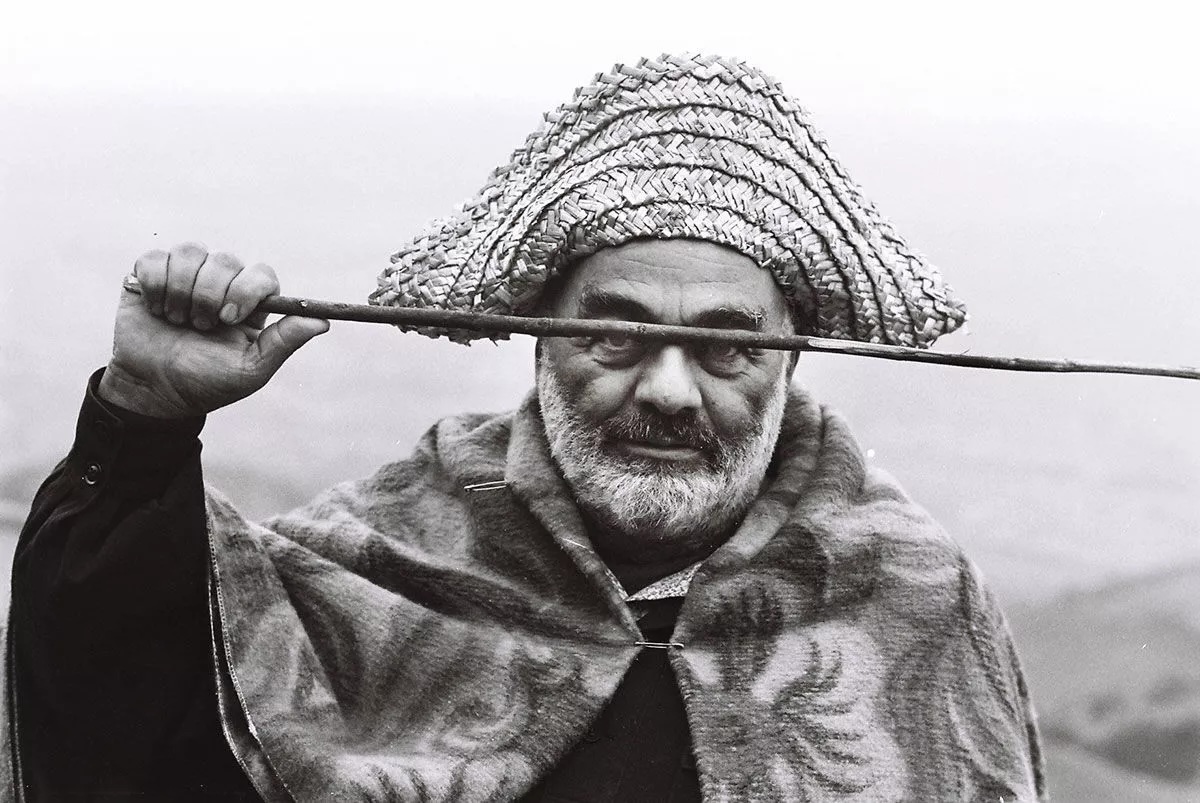

Сурен Шахбазян также сотрудничал с Сергеем Параджановым еще на съемках «Андриеша» — и по некоторым кадрам (допустим, когда крупно показывается лицо гайдука, вдруг повернувшегося к нам уже в обличье злого Чёрного Вихря) вполне можно подумать, что это — предвосхищение схожих планов из экранного повествования об армянском поэте Саят-Нове. Или же обращает на себя внимание короткая сцена с большой люлькой, обреченно и потерянно висящей посреди уничтоженного дома. Или запоминается ракурс, с которого снята одинокая и словно тоже покореженная ива со сплетенными ветвями, которые осторожно и нежно должен распутать мальчик-пастушонок по имени Андриеш.

Вообще представляется, что в первые 20 минут этой киноверсии молдавской сказки в поэтическом переложении писателя

Емилиана Букова черты параджановской поэтики особенно ощутимы. Но вот в последующем изложении событий начинают превалировать действительно сказочные, а не легендарно-поэтические мотивы, что порою выглядит даже наивно, как в эпизодах с полетом Андриеша на лошади. И есть некоторая чрезмерность и аффектация в манере игры большинства актеров — а ведь позднее Параджанов придет именно к скупости, лаконичности и некоторой отстраненности существования исполнителей на экране. Как ни парадоксально, мальчик-непрофессионал в «Андриеше» кажется более естественным и живым, поскольку и не пытается играть. Он — будто посторонний участник этого феерического действа, наблюдающий за всем чуть сбоку.

Читать

Драматургические открытия в фильме «Иваново детство»

И, между прочим, имеются в этой картине не только стихотворные, песенные и хореографические моменты, но и неожиданно бессловесные сцены, как бы с выключенным звуком, что как раз подчёркивает еще столь раннее стремление Сергея Параджанова словно к пантомимической организации кинематографического пространства. Это уже выдает в нем наличие особого кинопоэтического дара, который, разумеется, проявится более определенно в лучший период творчества самобытного художника. Однако знать, откуда и что взялось, тоже ведь крайне интересно. Кстати, по неведомой ассоциации почему-то вспоминалась при просмотре «Андриеша» дипломная короткометражка

«Каток и скрипка» Андрея Тарковского, хотя между ними нет ничего общего. За исключением того, как исподволь вызревает в начальных опытах узнаваемый индивидуальный стиль автора.

«Параджанов»

обсуждение >>