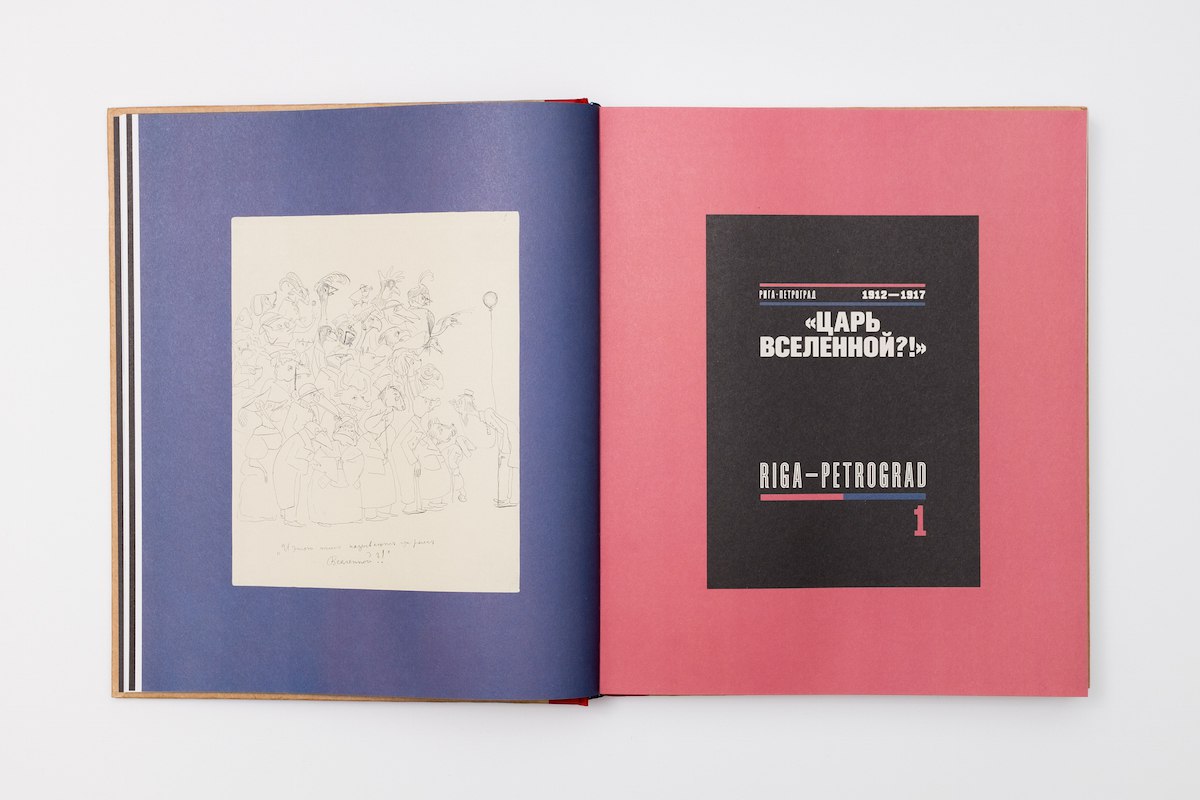

Первого декабря киновед, историк кино, экс-директор Музея кино (в его лучшие годы, с 1992 по 2014) и главный в России специалист по Сергею Эйзенштейну Наум Ихильевич Клейман празднует 80-летие. Символично, что уже сейчас на прилавках магазинов можно найти его книгу «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино», выпущенную совместными усилиями издательств музея «Гараж» и Ad Marginem, куда вошли 500 графических работ великого режиссера (многие из них ранее не публиковались). В каждой главе, охватывающей важный период в жизни Сергея Эйзенштейна, Клейман знакомит читателей с контекстом режиссерской судьбы, сопровождая повествование цитатами из его дневников. Предисловие к этому изданию написал режиссер Мартин Скорсезе. Кино-Театр.ру рад предложить внимаю читателей фрагмент из этой замечательной книги, посвященный работе над «Иваном Грозным» и сложным отношениям Эйзенштейна со Сталиным.

Как Благо, Бог есть начало всего; как Красота — конец всего... Псевдо-Дионисий. Ареопагитики. V–VI век н.э.

И доколе не поймешь: Смерть для жизни новой, Хмурым гостем ты живешь На земле суровой.

Гёте. Блаженное томление. 1814 Пер. Н. Вильмонта

Эта сцена нарисовалась перед глазами Эйзенштейна в январе 1941 года, едва ли не сразу после того, как Андрей Жданов, правая рука Сталина по делам агитации и пропаганды, передал режиссеру пожелание вождя: необходимо создать на экране (как, впрочем, и на сцене, в литературе, в живописи) новый образ царя Ивана IV. Отныне первого самодержца, прозванного Грозным, следовало считать не жестоким тираном, но прогрессивным государственным деятелем, первым строителем единой России, предтечей Петра Великого.

Воображение С.М. представило ему темный угол кремлевского собора, где перед фреской Страшного Суда в муках совести корчится всесильный владыка земной, моля Владыку Небесного о прощении массовых казней: «Не ради себя — ради Русского царства великого...»

Разве не естественно было допустить, что Сталин потому решил оправдать — вопреки документам и трудам крупнейших российских историков — деяния и методы правления Ивана Грозного, что сам решил оправдаться? Ему не давала покоя совесть? Или историческим прецедентом «создателя великой державы» он захотел обосновать собственные чудовищные репрессии — чтобы продолжить их?

Покаяние царя было темой размышлений Эйзенштейна еще в мае 1940 года, но они относились к другому монарху — Борису Годунову. Тот венчался на царство после смерти слабовольного сына Ивана Грозного, царя Федора, в результате загадочной гибели его младшего брата Дмитрия. Народная молва связала смерть законного наследника престола с именем боярина Бориса...

Тремя карандашами — черным, красным и синим, стремительным рваным штрихом, не похожим на звонкие «математические» линии его обычной графики, Эйзенштейн набросал раскадровку монолога царя-детоубийцы из трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов»: «Достиг я высшей власти... Но счастья нет моей душе». Мертвенный лунный свет в Успенском соборе... мечущаяся на красном ковре тень венценосного грешника... пламя поминальных свечей... адский огонь на фреске Страшного Суда... крик ужаса оттого, что «мальчики кровавые в глазах»... страх перед будущим: «Предчувствую небесный гром и горе»... и отчаяние от признания себе самому: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!»

Видимо, поначалу С.М. прикинул возможность экранизации всей трагедии.

Она многое значила для него. В юности, в Петербурге, он видел и слышал Федора Шаляпина, гениально певшего и игравшего Бориса в опере Мусоргского, которую поставил в Императорском Мариинском театре

Всеволод Мейерхольд — будущий Учитель Эйзенштейна. В советское время Мейерхольд дважды пытался перенести на драматическую сцену саму трагедию Пушкина, и оба раза власти не давали ему завершить постановку...

С.М. нарисовал эпизод покаяния царя Бориса ровно через три месяца после того, как истерзанный чудовищными пытками Мейерхольд был расстрелян в застенках НКВД. Вряд ли Ученик узнал о казни Учителя. Но уже его арест в июне 1939 года оказался одним из страшнейших потрясений в жизни Эйзенштейна. Конечно, не случайно С.М., едва перед ним возникла перспектива поставить фильм в цвете, обратился к «крамольной» трагедии Пушкина. Но, быстро поняв нереальность ее постановки в кино, написал поперек первой страницы синим карандашом по-английски: «Much better for „Pushkin“» <«Намного лучше для „Пушкина“»>. Покаянный монолог преступного монарха он решил спрятать внутрь фильма о самом Пушкине — «Любовь поэта». За любовными перипетиями фабулы таилось противостояние не только Поэта и Царя, но также Поэта и Общества, стоящего перед Самодержцем на коленях... Дуэль «невольника чести» (как назвал Пушкина другой поэт — Михаил Лермонтов) должна была предстать не актом ревности, но вызовом царящему Бесчестию...

Когда С.М. получил предложение (повеление?) Сталина сделать фильм об Иване Грозном, покаянный монолог Самодержца из трагедии Пушкина, который был раскадрован меньше года назад, не мог не всплыть в памяти режиссера.

Возможен ли был отказ от постановки? А при согласии на нее — реально ли было не оправдывать злодеяния «ради царства великого», но показать пагубность жестокого деспотизма? Ясно ведь, что ожидало бы С.М. за такую трактовку.

До конца января 1941 года С.М. читал свидетельства о царствовании Ивана IV, сравнивал толкования историками деяний, устремлений, характера царя и нравов его приспешников. Параллели XVI века с современностью устрашали.

В одном из источников он обратил особое внимание на то, что духовный отец царя Евстафий был среди осуждавших его зверства и подвергся немилосердной казни по приказу «духовного сына».

2 февраля 1941 года появились первые эскизы к будущему фильму «Иван Грозный» — одновременно описание и изображения сцены «Исповедь»1.

Сцена исповеди грешного царя, которая оборачивается до- просом — «второй исповедью» — и арестом Евстафия, должна была завершать эпизод покаяния в соборе, уже существовавший в воображении Эйзенштейна.

Словесная запись «Покаяния» менялась несколько раз на протяжении 1941 года, пока сочинялся и переделывался сценарий.

Уже в первых его вариантах наметился опасный контрапункт: пока Иван на коленях бьет поклоны пред суровым Небесным Судией, пока пытается оправдать «государственной необходимостью» кровавую расправу с Новгородом, последним вольным городом на Руси, — за одной из колонн храма глава царской гвардии («опричнины») Алексей Басманов приказывает слуге отвезти часть награбленных новгородских богатств не в государеву казну, а в собственное имение. Сила, призванная Иваном из низов общества против алчных и продажных бояр, стала не менее своекорыстной и гораздо более жестокой...

Каждая следующая редакция эпизода усложнялась опасными аллюзиями и подтекстами. В ранних записях сценария С.М. лишь однажды упоминает, что «монах читает синодик убиенных в Новгороде»: действительно, после каждой волны репрессий Иван жертвовал крупные суммы монастырям «на помин душ усопших», списки которых собственноручно составлял. По мере работы над сценарием голос монаха все более выходит на первый план, становясь одним из лейтмотивов эпизода. В синодике появляются имена жертв, среди них — знакомые по сюжету персонажи (тетка царская Евфросинья и сын ее Владимир, архиепископ Пимен, митрополит Филипп), некоторые из полутора тысяч убитых называются неведомыми нам именами, но многие неизвестны самим палачам, и тогда звучит рефрен: «Имена же их ты, Господи, веси (сам знаешь)». В какой-то момент С.М. вносит в синодик имена близких ему людей, ставших жертвами Сталина: Исаака (писателя Бабеля, убитого в тюрьме НКВД), Литвина Максима (бывшего министра иностранных дел Максима Литвинова, отстраненного от деятельности и живущего в ожидании ареста). Он пробует помянуть еще Третьяка (видимо, погибшего на Лубянке Сергея Третьякова, поэта и драматурга, с которым работал в театре) и даже «Всеволода Большое Гнездо» (под именем князя XII века подразумевался Всеволод Мейерхольд, в «гнезде» которого оперилось множество режиссеров и актеров), но вычеркивает эти имена как явно «непроходимые»...

С.М. отчетливо понимает, что в логоцентричной российской культуре принято прежде всего вчитываться в нюансы, подтексты, двусмысленности словесной ткани. Прежде чем сценарий «Ивана Грозного» будет читать Сталин (в этом нет сомнений!), его будут обнюхивать бдительные коллеги, чинов- ники, цензоры. Значит, в словах диалогов и описаний должно быть то, что они хотят услышать. Однако, кроме текста, будут еще рисунки. Их задача — шире, чем в эскизах к «

Александру Невскому», где надо было найти облик персонажей, стиль одеяний и декораций, композицию кадра. В «Иване Грозном» параллельно литературному сценарию создается сценарий рисованный, где видимое далеко не всегда совпадает с написанным или досказывает то, что скрыто за словами...

Начало войны с Германией в июне 1941 года не отменяет, как надеялся С.М., заказ на постановку фильма о царе Иване: ему приказано продолжать. 8 октября, когда нацистские войска вплотную подходят к Москве, в рисунках возникает сцена покаяния Ивана перед фреской Страшного Суда. В восьми листах намечается графическая манера и тип эскизов для нового фильма.

В них, как и в эскизах к «Александру Невскому», С.М. старается уловить мотив действия на экране, соположение фигур и их окружения, характеры персонажей. Но если рисунки к прежнему фильму — «экранному Житию» — намечены легки- ми штрихами, то здесь — в набросках к кинотрагедии — облик и пластика персонажей заставляют вспомнить экспрессию графических циклов 1937–1939 годов.

Визуальный замысел покаяния начинается с общего плана царя у фрески и его подручных за колонной (с) и разработки системы мизанкадров — выкадровок из него: из (с) извлекаются панорама от лика Вседержителя на лицо царя (а–b), средний план группы опричников (d) и несколько более крупных планов Ивана (e). Тут же в кадре (e) намечаются фазы движения и жесты Ивана — разрабатывается будущая игра исполнителя главной роли Николая Черкасова (1, 2, 3...). Пластика покаянных поклонов царя (4–9) на фоне грешников в аду развита в двух следующих листах. Так в визуальном сценарии на помощь режиссеру приходит любимый им с детства принцип темы с вариациями: он будет развит в дальнейших разработках. Мизансцена пути Ивана к алтарю повторяет зигзаги метаний Бориса Годунова по собору из раскадровки монолога, но она лаконичнее и интенсивнее, ее подчеркивает движение камеры. Наконец, три последних листа («Исповедь царя») уточняют и развивают эпизод, нарисованный еще в феврале 1941 года.

Важные новации происходят в графическом стиле эскизов: штриховка поверх контурных линий придает фигурам плоть и тяжесть, вводит игру света и тени, подчеркивает в пространстве перспективу, выявляет объемы и плоскости декораций, дает соотношения размеров и масс архитектуры, предметов, людей...

Манера рисованного сценария «Иван Грозный» окончательно складывается в Казахстане, куда эвакуируют киностудию «Мосфильм». Среди первых эскизов, сделанных в Алма-Ате в эвакуации, — вновь «Сцена покаяния Грозного».

Отныне, рисуя ситуацию будущего фильма, С.М. чаще всего не ограничивает ее прямоугольником кадра, а разворачивает действие в разомкнутом пространстве. Намеченные визуальные мотивы он сможет потом разрабатывать в сериях эскизов: уточнять облик и действие персонажей (грим, костюм, жест или психологическое состояние) или варьировать характер декорации и росписи в ней, затем рисовать то, что иногда называл «кадровзятием»...

обсуждение >>